3章 「利用者視点」の行政サービスづくりを実践するために

利用者視点を導入したサービスづくりは、様々な成果を挙げています。

「デジタル社会推進標準ガイドライン」のガイドラインやガイドブックを参照することで、自身の業務で利用者視点を実践することができます。

目次

利用者視点を実践するためのガイドラインやガイドブック

各種文書を通じて、利用者視点の実践を支援

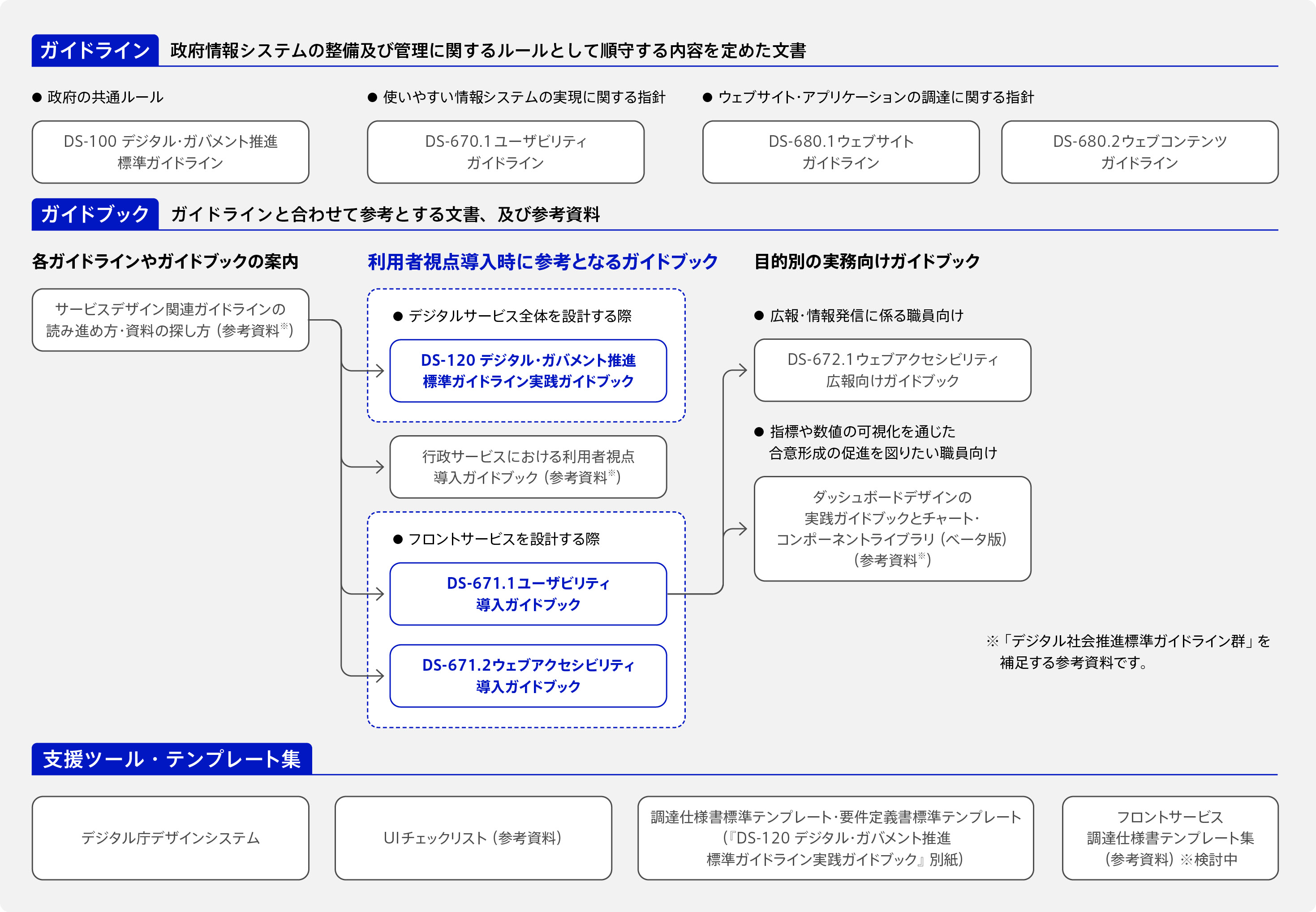

デジタル庁では、利用者視点でのサービスづくりをするために、ガイドライン(政府情報システムの整備及び管理に関するルールとして順守する内容を定めた文書)やガイドブック(参考とする文書)、活用できる各種支援ツールを用意しています[図]。各文書は、デジタル庁ウェブサイト『デジタル社会推進標準ガイドライン』ページから閲覧することができます。なお、ガイドラインやガイドブックは2025年度以降も拡充・更新予定です。

はじめに、各ガイドラインやガイドブックの案内である『サービスデザイン関連ガイドラインの読み進め方・資料の探し方(参考資料)』(※)を読むことで、デジタルサービスづくりに関連して、関心に近い文書を見付けることができます

※参考資料:「デジタル社会推進標準ガイドライン群」を補足する参考資料。

順守すべきガイドライン

利用者視点に関するガイドラインとしては、政府の共通ルールである『DS-100 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン』、使いやすい情報システムの実現に関する指針である『DS-670.1 ユーザビリティガイドライン』、ウェブサイト・アプリケーションの調達に関する指針である『DS-680.1ウェブサイトガイドライン』、『DS-680.2 ウェブコンテンツガイドライン』などを用意しています。

業務に利用者視点を取り入れるためのガイドブック

利用者視点導入時に読むと良いガイドブックとして、デジタルサービス全体を設計する際には、『DS-120 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック』を、操作画面や申請等の利用者向け画面があるフロントサービスを設計する際には、『DS-671.1 ユーザビリティ導入ガイドブック』、『DS-671.2 ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック』を用意しています。この3冊のガイドブックでは、デジタルサービスの開発に利用者視点を取り入れるための方法について、 利用者の実態調査、利用品質目標の設定、情報システムの調達など、基本的な事項を解説しています。デジタル化の検討が必要な政策の企画・立案時にも広く活用することができます。

また、広報・情報発信に係る職員向けには『DS-672.1 ウェブアクセシビリティ広報向けガイドブック』を、指標や数値の可視化を通じた合意形成の促進を図りたい職員向けには『ダッシュボードデザインの実践ガイドブックとチャート・コンポーネントライブラリ(ベータ版)(参考資料)』を用意しています。

活用できる支援ツール・テンプレート集

フロントサービス開発時に活用できる支援ツールとして、『デジタル庁デザインシステム』、『UIチェックリスト』(参考資料)を、調達時に活用できる参考資料として『調達仕様書標準テンプレート・要件定義書標準テンプレート』(『DS-120 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック』別紙)などを用意しています。

利用者視点導入時に参考となるガイドブック

DS-120 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック

行政におけるデジタルサービスの設計や業務改革に取り組む行政人材向けの実践的な手引書です。政府の共通ルールである「デジタル社会推進標準ガイドライン」に準拠しながら、利用者視点に基づくサービス・業務企画、設計、プロジェクト管理を行うためのポイントと豊富なノウハウ・教訓をまとめています。文書としてはボリュームが大きいため、必要な章ごとに読んでいくと良いでしょう。

DS-671.1 ユーザビリティ導入ガイドブック

誤操作を起こしにくく安全に利用できるようにするためのポイントと、利用者の要望に合致した使いやすい情報システム、及びユーザーインタフェース(User Interface:UI)を提供するための基本的な原則や手法について、豊富な図解を盛り込んで紹介しています。

使いやすいUIを作るためのポイントやチェックの観点、手法を知りたいとき、操作ミス等を予防するための手法を知りたいときに参照してください。

DS-671.2 ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック

ウェブアクセシビリティについて、最新の手法や事例を豊富な図解と易しい言葉で具体的に分かるようにまとめた、ゼロから学ぶことができる導入者向けのガイドブックです。スマートフォンのアクセシビリティ対応や、SNSでの情報発信の実務など、情報システムの調達以外のシーンでも参照できる情報を盛り込んでいます。

ウェブアクセシビリティについての予備知識がないとき、ウェブアクセシビリティ確保のプロセスを知りたいとき、何をチェックすべきかなど、具体的な業務内容を知りたいときに参照してください。

調達時に活用できる参考資料

調達仕様書・要件定義書のテンプレート集

情報システムを企画・設計・開発する際の調達のポイントや考え方が盛り込まれた具体的な雛形集として『調達仕様書標準テンプレート・要件定義書標準テンプレート』(『DS-120 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック』別紙)が用意されています。

例えば、ユーザビリティ・アクセシビリティ等の非機能要件の記載例が『要件定義書標準テンプレート』(5章)に記載されています。サービス・業務企画にあたっては『DS-120 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック』(第3編第4章 サービス・業務企画)も併せて参考にしてください。

利用者視点を実践するためのヒント

利用者視点は身近なところから業務へ取り入れることもできます。

2章で取り上げた事例から得られた、実践のヒントを紹介します。

いち利用者として、サービスを利用してみる

行政官の方々ご自身に操作してもらうのもおすすめしたいです。なぜなら、実際に触れることで行政官自身が「円滑に手続が完了できそうか」などといった点が確認できるからです。利用者と同じ気持ちや状況でサービスに触れてみる……基本的なことではありますが、とても大事なことだと思います。

「事例5 Visit Japan Web インタビュー」より

良いサービスを作るために大切なのは、「まず、自分自身が提供するサービスを使ってみること」だと思います。実際に触れてみなければ、何が課題なのか、どこをどう変えるべきなのかが見えてきません。自分が利用者だったらどう感じるかを知ることが、最も身近な利用者視点になるはずです。

身近な当事者や、関係者と対話する

「事例4 給付支援サービス 課題1」より

給付業務の実態を把握するために、まずは身近にいる職員の知識や経験を参考にして自治体内での業務の進め方を把握し、利用の意向がある自治体へのヒアリングを進めました。その結果、自治体によって起案から決済までのプロセスなど、様々な差異があることが明らかになりました。

「事例5 Visit Japan Web インタビュー」より

文化や言語、価値観が異なる外国人利用者の感覚は、実際に話を聴かないと分かりません。だからこそ、私自身が外国人利用者の意見を直接聴く場を定期的に設け、対話を重ねています。

専門家に検証を依頼する

「事例1 マイナポータル 課題3」より

全盲の視覚障害がある当事者であり、アクセシビリティの専門家でもあるデジタル庁の職員が参加する「ライブレビュー会」という検証会を実施しました。スクリーンリーダーによる利用状況を開発者が直接見学しながら、改善が必要な点を検証する機会を設け、知見を共有しています。

デジタル庁内のユーザーリサーチの専門家から助言を得て、利用者が探していた情報が見付かったかどうかを端的に確認する「はい/いいえ」のボタンをコンテンツのページに設置しました。また、「はい」を選択した場合は自由記述型で理由を回答できるように、「いいえ」を選択した場合は選択肢から理由を選び、補足説明も入力できるようにすることで、利用者が回答しやすく、かつ、必要な情報を収集することができるよう工夫しています。