事例3 デジタル庁ウェブサイト

- 最終更新日:

「デジタル庁ウェブサイト」は、2021年9月のデジタル庁設置に併せて開設された公式のウェブサイトです。国内外の利用者に向けて、必要とされる情報を、正確かつ丁寧に届けることを目的にしています。ウェブアクセシビリティを最重視し、国民に向けて一貫性をもって情報を提供するための仕組みとして、デザインシステムを導入するなど、政府ウェブサイトとして先進的な取組を実践しています。2023年11月には、利用者の皆様からいただいた声を基に、リニューアルを実施しました。また、各府省庁への展開もできるように、コンテンツを管理するシステムは、オープンソースをベースとして開発を進め、利用者からの意見を収集しながら継続的な改善を行っています。

目次

【課題1】トップページから知りたい情報を見付けることが難しかった

リニューアル前のデジタル庁ウェブサイトの統計を確認した結果、利用者の多くが、検索エンジンから、そのまま目的のページに辿り着いていることが判明しました。

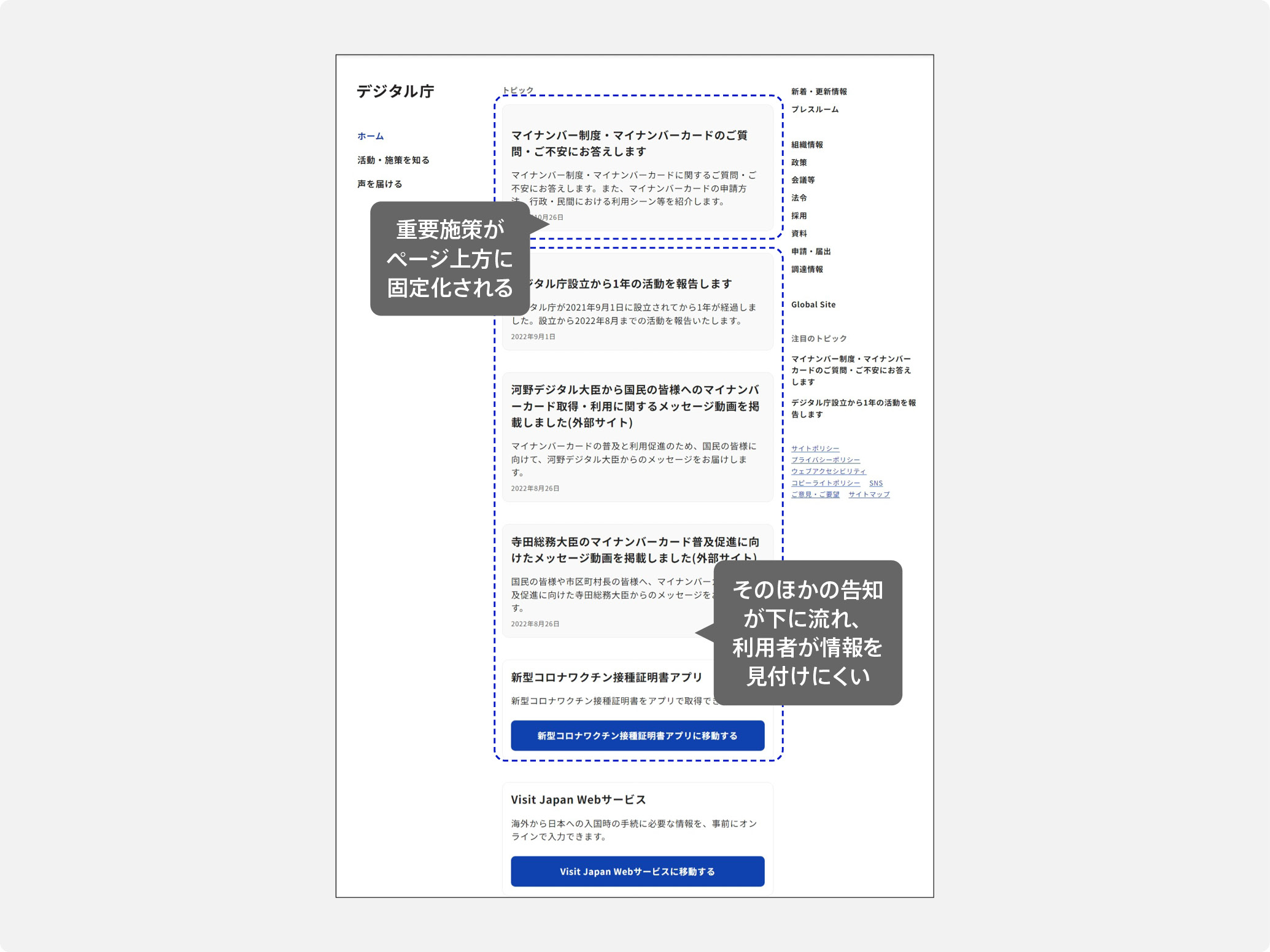

主な要因として、トップページの情報が時系列で表示されるつくりとなっていたこと、重要施策がページ上方に固定化され、利用者が欲しい情報を見付けるための案内が十分に機能していないことが挙げられました[図1]。

また、運用を続ける中で、増加するコンテンツの一貫性が保てなくなっていくこと、情報が様々な場所に散らばっていくことなども明らかになり、全体的な設計の見直しを行うことになりました。

解決のポイント1 利用者を3グループに分類し、情報提供の流れを最適化

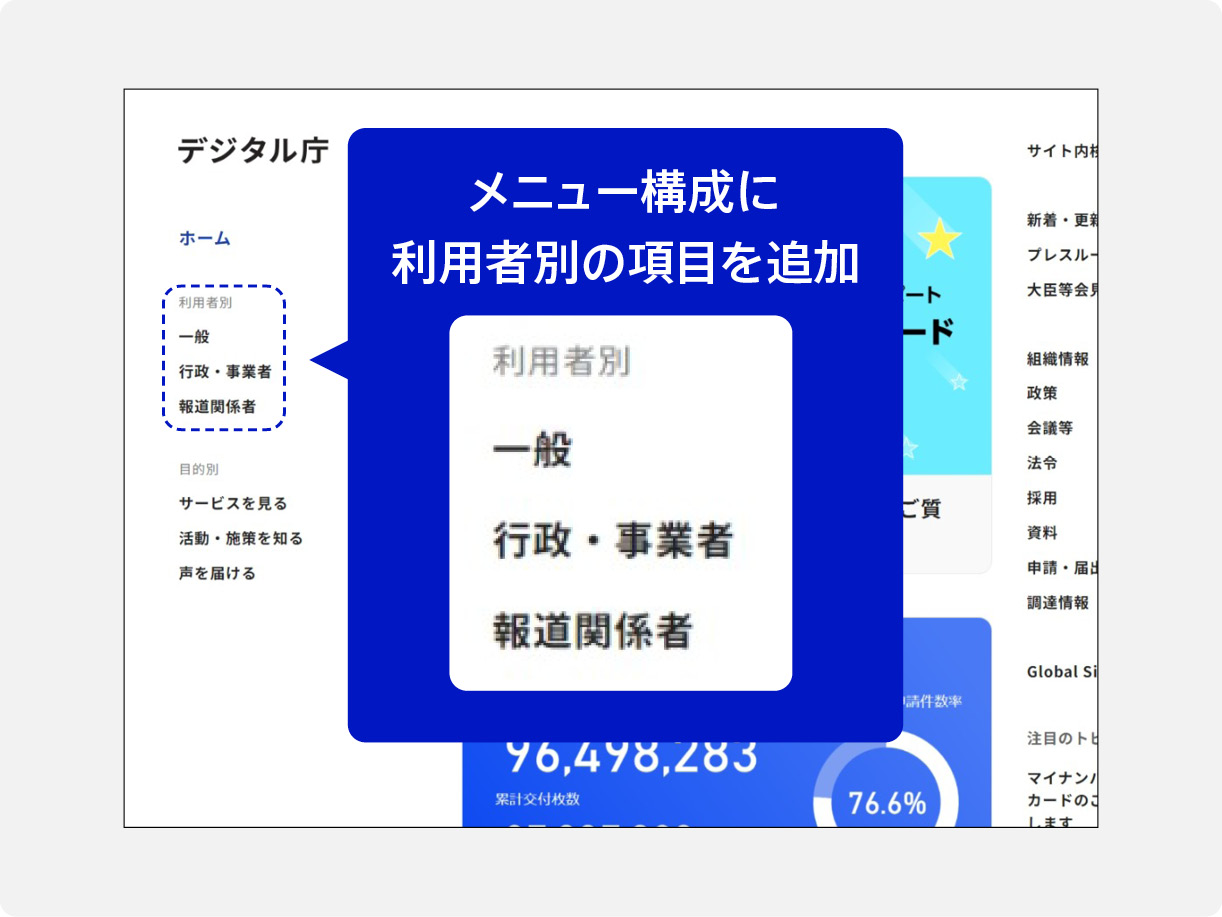

ウェブサイトの利用者を「一般」、「行政・事業者」、「報道関係者」の3グループに分類。それぞれの利用者に対して調査を行った結果、興味や関心を持つコンテンツの違いが見えてきました。

この調査から、まずは、メニュー構成に利用者別の項目を追加し、利用者メニューごとにコンテンツへのリンクを整理して表示を分ける改善を実施[図2]。利用者メニューにおける表示の適切さを確認するために、メニューの改修からスタートし、統計を確認し、効果を検証しました。そこで得られた結果を、リニューアル時の全体構造に展開していきました。

解決のポイント2 最新の情報を見付けやすくするためのルール化

リニューアル前のトップページは、「お知らせ」が縦に積み重なる形式になっていました。しかし、情報が積み重なると、ページが縦に長くなり、利用者はスクロールして情報を探す必要があるため、知りたい情報を見付けることができない原因になっていました。

そこで、トップページの上部には、最新の情報のうち、政策や施策に関わるものなど、重要度が高いお知らせを大きく横並びで2件、その下に小さく横並びで3件、原則合計5件のコンテンツを時系列の新しい順に掲載するというルールを設けました[図3]。

※1 重要なお知らせ

- インシデント等、緊急度・重要度が高いお知らせ

- 件数:最大2件

※2 トピックス

- 重要度が高いお知らせ

- 件数:原則5件 ※2~4件も対応可

※3 新着・更新

- 日々の新着・更新情報

- 件数:5件

【課題2】コンテンツが分かりやすい構成になっていなかった

発信するコンテンツの構成についても様々な課題がありました。

具体的には、行政特有のルールや慣習に則って書かれた文章が、利用者にとっては分かりづらい表現になりやすいこと、利用者へ必要な情報を届けられているのかが不明確だったことなどが挙げられます。

また、一般的な意見、要望を集めても、政策全体やデジタル庁全体に対する内容も多く、コンテンツが利用者に伝わっているのかが見えてこない状況だったため、様々な角度から改善が行われました。

参考になる文書

- 『DS-671.1 ユーザビリティ導入ガイドブック』 - 3 デザイン原則を理解する

- 『DS-671.2 ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック』 - 3 ウェブアクセシビリティで達成すべきこと

- 『DS-672.1 ウェブアクセシビリティ広報向けガイドブック』 - 5.1 コンテンツチェックリストの活用

解決のポイント1 行政職員自身による、伝わりやすい情報発信の仕組みづくり

行政の現場では、コンテンツを発信する際、日々の業務と同じように、専門用語や、行政特有の表現を使い、細かい情報まで全て記載する慣習があります。このため、利用者から見ると分かりづらいものになってしまう傾向がありました。

こうした課題を解決するために、デジタル庁では、ウェブサイトコンテンツの運用を担当する職員が、政策や法律を詳しく知らない利用者の目線になって各コンテンツのチェックをしています。チェックした内容はコンテンツの担当職員に共有し、複数回のやりとりを経て、原稿を完成させる流れを作りました。

また、「見出しと本文、主語と述語がしっかりと対応しているか」、「1文が長くなりすぎていないか」など、情報設計の観点からもコンテンツの書き方についてチェック項目を設けています。加えて、アクセシビリティの観点からは、「画像には代替テキストを確実に付ける」、「PDFを掲載する場合には、スクリーンリーダーでの可読性が高いHTML版も可能な限り用意する」といったチェック項目を設けてルール化しています。このように基準を設定して共有することで、行政職員自身が、利用者に伝わる情報を発信できる仕組みを作っていきました。

解決のポイント2 利用者の声を取り入れ、改善に生かす仕組みづくり

的確な情報発信には、利用者がコンテンツに対して、実際にどのような感想や意見を持ったのかを把握することが欠かせません。そこで、コンテンツのページに、利用者の声を集める投稿機能(以下「フィードバックフォーム」という。)を実装しました。

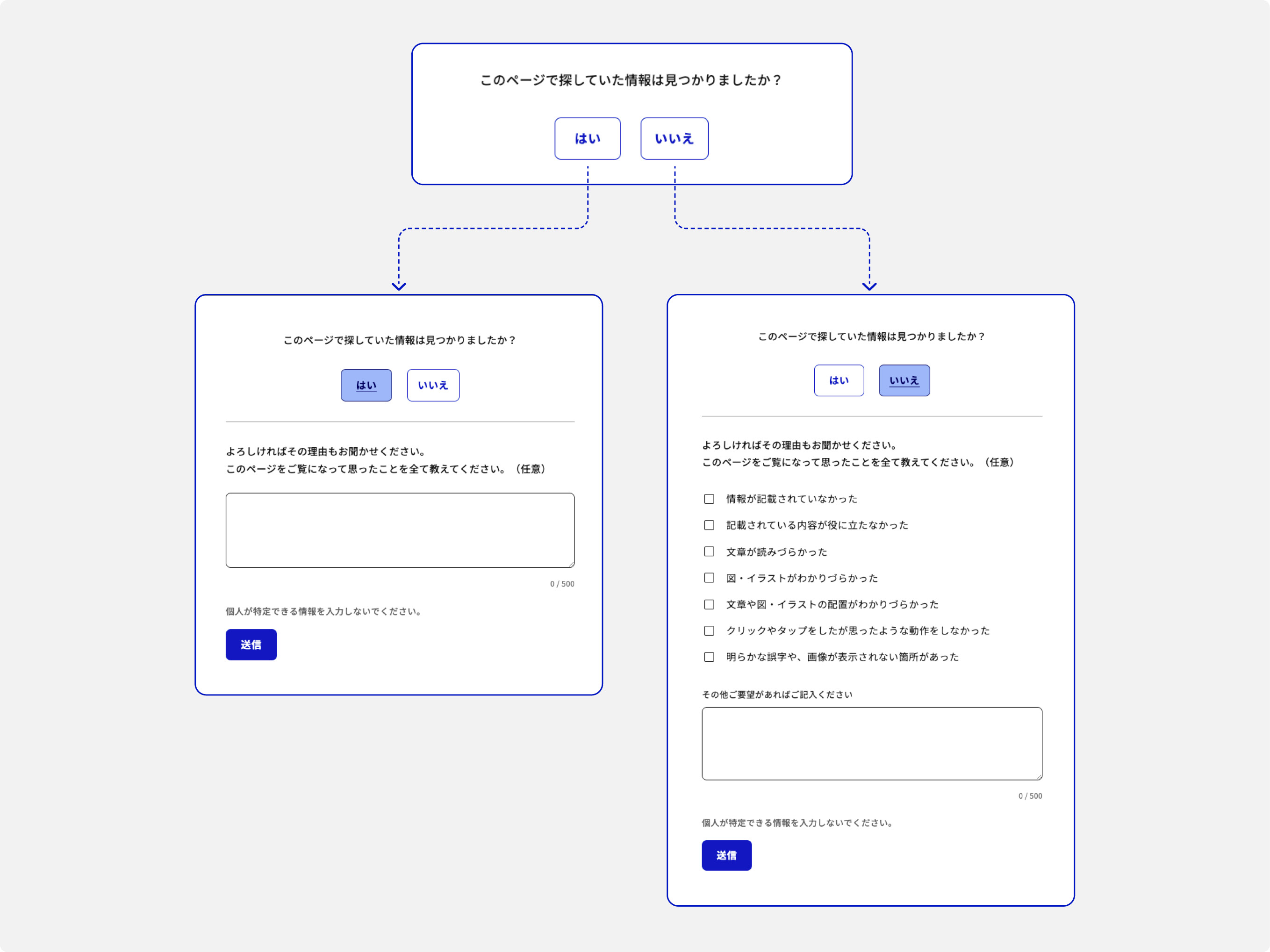

このフィードバックフォームでは、より多くの声を集めるために、回答への負担を軽減するように配慮しました。デジタル庁内のユーザーリサーチの専門家から助言を得て、利用者が探していた情報が見付かったかどうかを端的に確認する「はい/いいえ」のボタンを設置しました[図4]。

また、「はい」を選択した場合は自由記述型で理由を回答できるように、「いいえ」を選択した場合は選択肢から理由を選び、補足説明も入力できるようにすることで、利用者が回答しやすく、かつ、必要な情報を収集することができるよう工夫しています。

一方で、ウェブサイトへのアクセス状況から、PV数(利用者がページを閲覧した数)などを週次でデジタル庁内にも共有しており、これらの結果と、フィードバックフォームから収集した意見を組み合わせることで、本来なら対面のヒアリングでしか分からないような、利用者が知りたがっている具体的な内容や、実際のウェブサイト上での行動を俯瞰的に把握することが可能になりました。

その中で、ネガティブな意見の多かったページのうち、閲覧数が多いものを優先して、コンテンツの再検討を実施。見出しを整理し、利用者が必要としている情報を記載することで、あるページでは、当初、「いいえ」の割合が多かったものの、改善後は「はい」の割合が増えていきました。加えて、文字で読ませると難解になってしまう情報を画像で効果的に表現するなどの改善も行っています。