事例4 給付支援サービス

- 最終更新日:

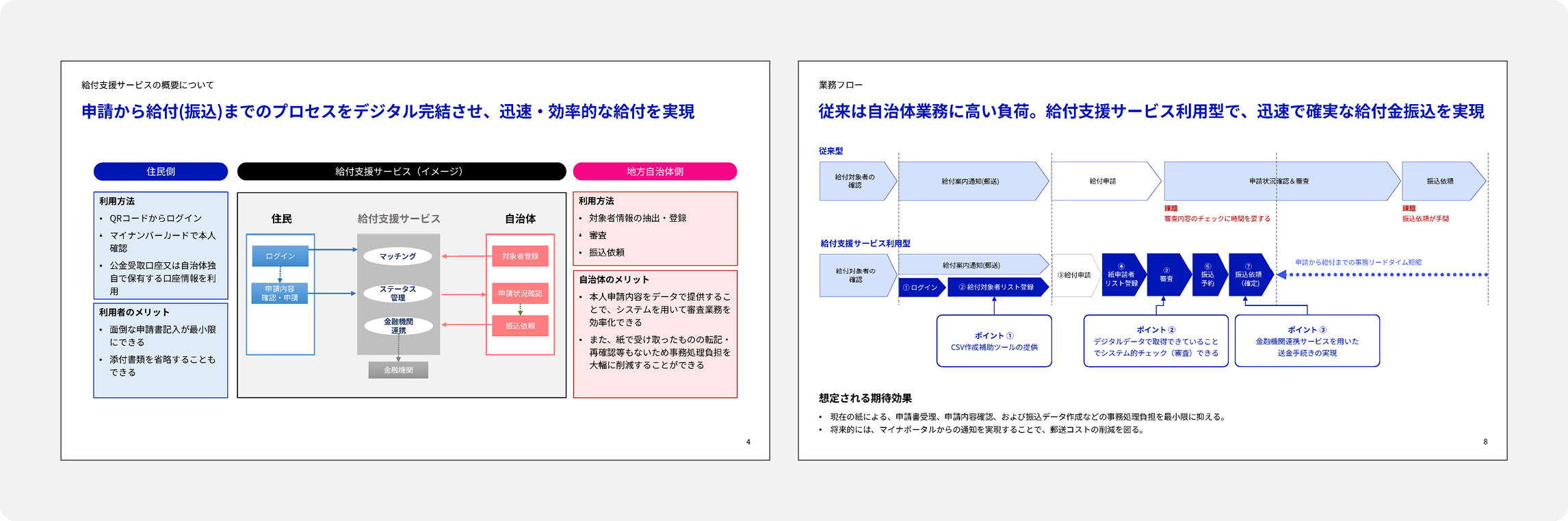

「給付支援サービス」は、給付事務を支援するウェブサービスです。全国の自治体職員と住民に向けて、申請から給付(振込)までのプロセスをデジタルで完結させ、迅速かつ効率的な給付を実現することを目的として、デジタル庁が、2024年2月から提供を開始しました。2023年度の実証実験結果や、利用自治体の職員や国民からの意見を受けて、継続的に改善を重ねています。「低所得者支援及び定額減税補足給付金」においては、2023年度~2024年度にかけて実施された給付での利用自治体を含めると、100弱の自治体にサービスが利用されています。

目次

【課題1】全国の自治体に共通のサービスを提供する上で配慮が必要だった

コロナ禍によって特別定額給付金制度などが始まり、全国の自治体で給付業務が急増したことで、給付業務のデジタル化が急務となりました。

そこで、デジタル庁が、全国1,741の基礎自治体が共通で利用できるサービスを開発することになりました。

しかし、各自治体で給付業務の進め方や利用ツールが異なっていたため、共通のサービスを提供するに当たっては、様々な配慮を行いました。

解決のポイント1 各自治体での給付業務の実態を把握

給付支援サービスの開発では、住民だけでなく、各自治体にとっても使いやすいものを作る必要がありました。

給付業務の実態を把握するために実施したのは、デジタル庁内にいる自治体からの出向職員へのヒアリングでした。まずは、身近にいる職員の知識や経験を参考にして自治体内での業務の進め方を把握し、利用の意向がある自治体へのヒアリングを進めました。

その結果、自治体によって起案から決済までのプロセス、自治体職員のシステムへのアクセス権限やその付与条件、給付対象者の管理方法など、様々な差異があることが明らかになりました。こうした状況を把握した上で、住民だけでなく、各自治体にとっても使いやすい給付の流れを想定して、開発に取り組みました。

解決のポイント2 要望や改善点を洗い出すため、少数の自治体から検証を実施

開発の初期では、要望や改善点を洗い出すため、少数の自治体からサービスの提供を開始。福岡県水巻町、佐賀県鳥栖市の2自治体との検証を実施しました。住民に向けてオンラインで簡単に手続が完結できる仕組みを提供し、サービス内容を伝える案内も作成して利用を呼びかけました。さらに、自治体の実務上の相談や要望も聞き取りながら、改善点を洗い出していきました。

その成果の1つとして、紙とデジタルの申請情報管理の一元化があります。給付支援サービスの検証を実施する以前、デジタル庁では、「デジタルで申請された情報だけを管理できるサービスがあればいい」と考えていました。しかし、住民からの申請の多くは継続して紙で行われていたため、紙とデジタルの申請情報を二重管理する状況が発生し、職員の負担になっていることが分かりました。そこで、紙の申請情報も、給付支援サービス上で管理できるように一元化し、情報の重複の有無や、銀行口座の存在確認の支援をすることで、職員の負担を減らすことができました。

解決のポイント3 自治体ごとに異なる給付業務上の用語を分かりやすいものに統一

ヒアリングや実証実験の中で、「出納課」、「会計課」などの用語の定義や、「審査中」、「要審査」など申請の進行状況の定義が、自治体ごとに異なることが分かり、全国の自治体が共通して利用できるサービスを作る上で、大きな課題となりました。

画面上に各自治体が用いている用語を全て併記する案も検討されましたが、複雑化してミスを招くおそれがありました。そこで、自治体ごとに異なる名称・用語を検証し、どの自治体にとっても分かりやすくなるよう、画面上の表記を共通化しました[図1]。

解決のポイント4 全国の自治体に向けた地道な呼びかけ

自治体での利用を促進するために説明会を実施し[図2]、給付支援サービスにメリットを感じ、参加する意思を示してくれる自治体を募りました。また、説明会で自治体から寄せられた数百件に及ぶ質問全てに対して回答を行い、自治体との連携を深めていったことも重要な取組でした。こうした利用者となる自治体職員との地道なコミュニケーションを重ね、給付支援サービスに対する理解を促進していきました。

【課題2】制度上の制約によって、住民の申請手続を簡潔にしきれなかった

給付支援サービスを利用した申請手続では、法制度上の制約により、マイナンバーカードを複数回かざす必要があるなど、必要な情報入力や工程を減らすことができない状況がありました。

そのため、住民の入力負担を軽減し、円滑な手続を実現する改善を行いました。

また、複数のサービスを経由する場合もあり、その際、使われる名称や用語、使い方などの違いにより、住民が混乱しないように対応しました。

参考になる文書

- 『DS-671.1 ユーザビリティ導入ガイドブック』 - 3 デザイン原則を理解する

解決のポイント1 手続の際に生じる重複作業に対して事前案内を表示

サービスを作ることだけでなく、サービスが利用者にどう伝わるかを設計していくことも重要です。

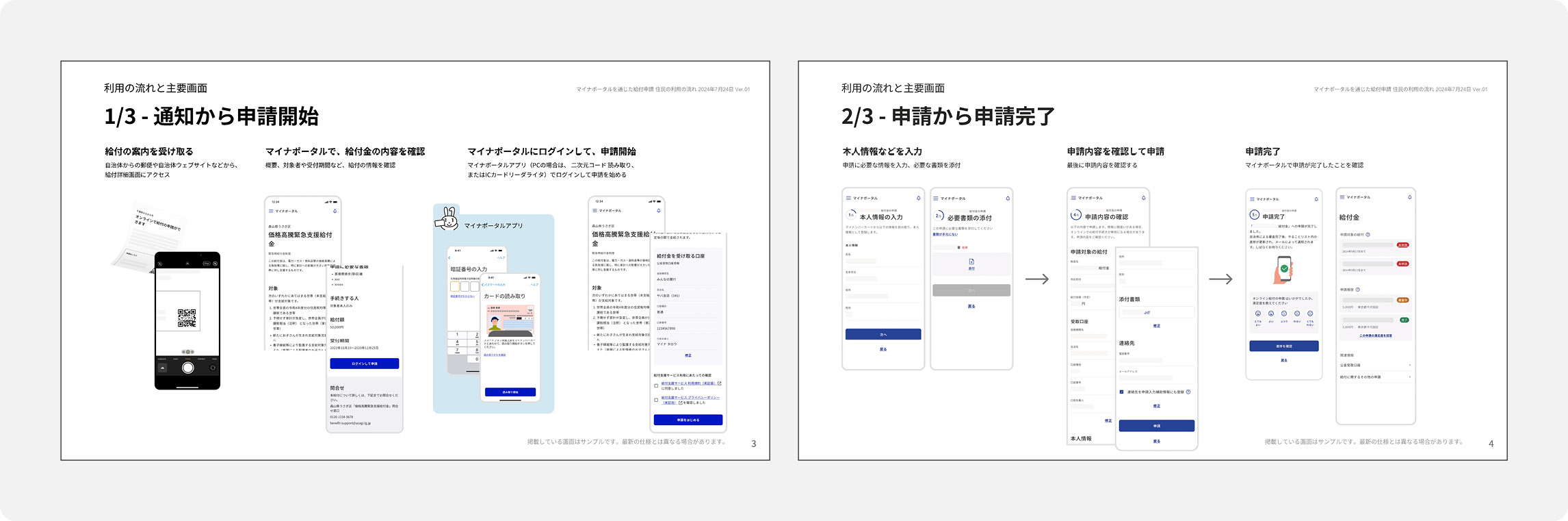

例えば、申請の内容によっては、法制度上、基本情報の入力、本人の確認に加え、マイナンバーカードを複数回読み込む工程が必要になります。こうした煩雑にならざるを得ない手続であっても、住民が納得して利用できるよう、事前案内画面を用意しました[図3]。手続の流れの中で、マイナンバーカードをかざす必要があるタイミングをアイコンで表示し、分かりやすい手続の案内を心掛けています。

解決のポイント2 複数のサービスを経由する際の流れを丁寧に可視化

給付申請内容によっては、マイナポータル、公金受取口座の登録、マイナポータルAPIなど、 複数のアプリやウェブサービスを経由する場合があります。その際、住民の利用体験にずれや混乱が生じないよう、アプリやウェブサービスの枠を越えた連携を図り、設計を進めました。

具体例としては、試作する際に、複数のアプリやウェブサービスと連携した際の利用の流れも画面遷移図などで可視化したことが挙げられます。業務や組織を跨いで協力し、住民にとってどこがつまずくポイントになるのか、ほかのアプリやウェブサービスでの処理が終わって給付支援サービスの画面に戻ってきたときにどんな行動をとるのかなどを整理し、課題を明確にしていきました。

また、給付支援サービスと連携するほかのアプリやウェブサービスの開発事業者との合同テストも実施しました。開発事業者側にテスト環境を提供してもらい、一丸となって検証を進めていきました。

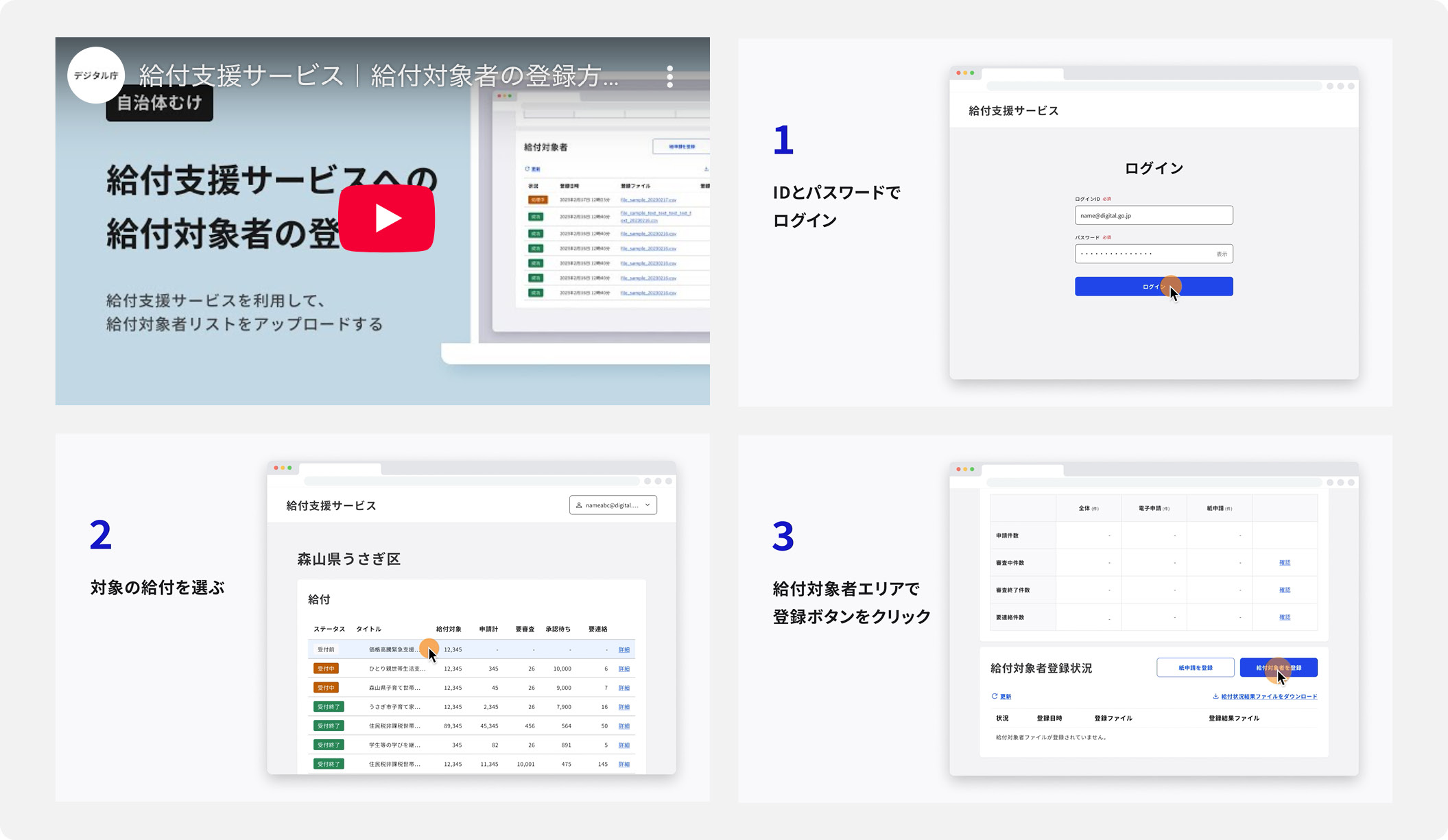

解決のポイント3 利用の手順を分かりやすく伝える動画やマニュアルを自治体に提供

給付支援サービスでは、試験的に給付支援サービスの利用手順を解説する動画を提供しています[図4]。自治体からは、「動画の方が分かりやすい」、「住民から問合せがあった際、画面のイメージを見ながら、共通認識を持って会話できるようになった」といった声が数多く寄せられました。実際に自治体側が住民に説明する際、その動画を活用していること、動画の有無で住民の反応が大きく変わることが明らかになり、動画の有用性が見えてきました。

また、住民向けの利用手順の説明マニュアルについては、分かりやすく整えることで、自治体の職員にも、見せ方、伝え方の重要性を実感してもらうことができました[図5]。