事例2 電子決裁システムEASY

- 最終更新日:

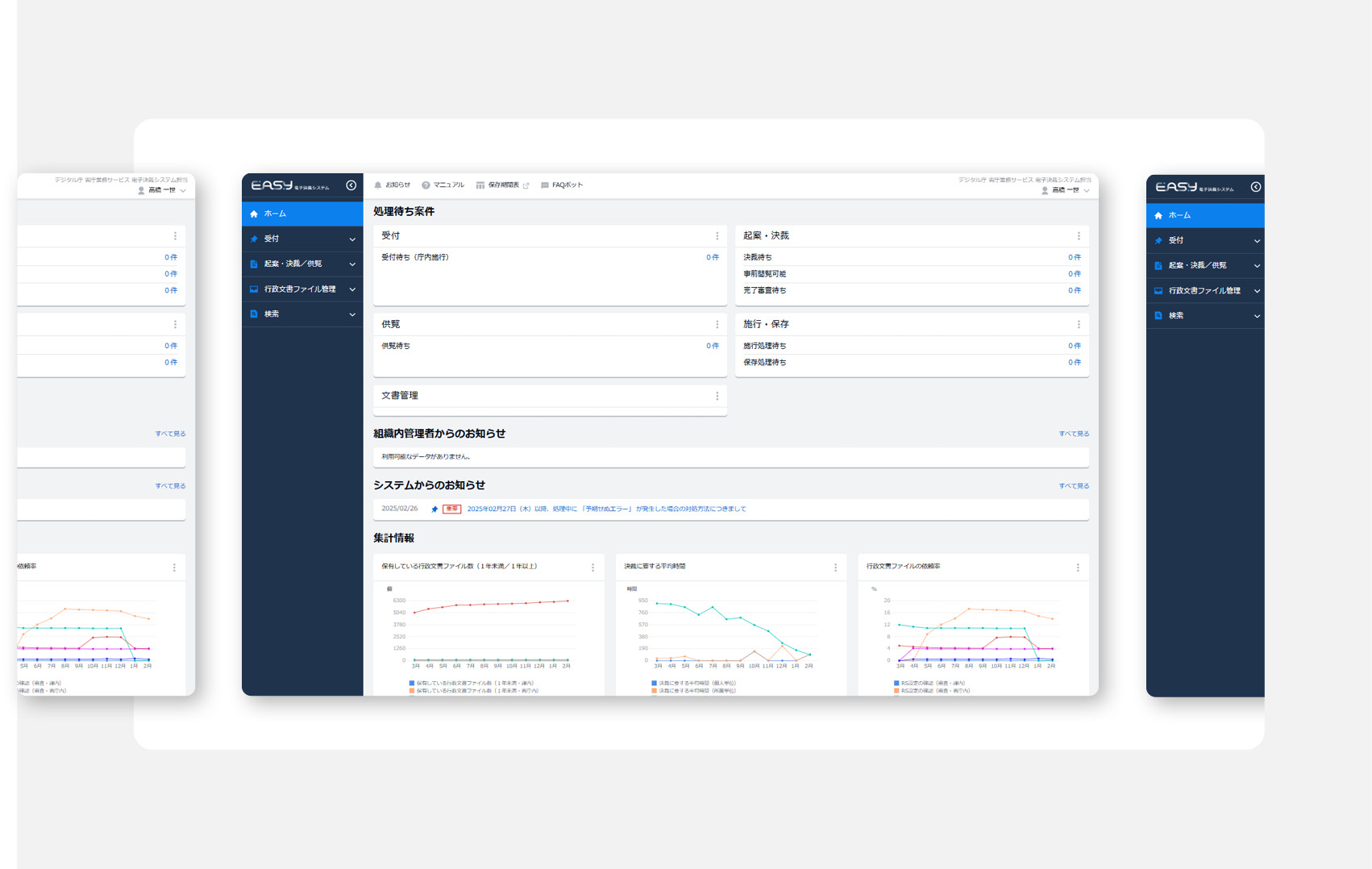

「電子決裁システム EASY(イージー)」(以下「EASY」という。)は、行政文書を電子的に決裁、整理、保存、移管又は廃棄するサービスです。政府全体の公文書管理の適正な実施、行政手続の利便性向上、行政職員の業務効率化に資するシステムの構築と安定的な運用を目的として2009年から提供を開始しました。意思決定過程の管理、記録ができる電子決裁と文書管理の機能を備え、各府省庁で働く約45万人の職員に利用されています。継続的な改善を重ねながら、行政文書のデジタル化に向けた政府共通の新システムの整備を進め、より確実で効率的な文書管理の実現を目指しています。

目次

【課題1】各府省庁の職員から機能や操作性の改善要望が挙げられていた

行政文書に関わる業務には「公文書等の管理に関する法律」という基本原則があります。

一方で、府省庁、部署、職位などによって、使用する機能や利用頻度、アクセスできる範囲、業務の流れなどが異なるという実状もありました。

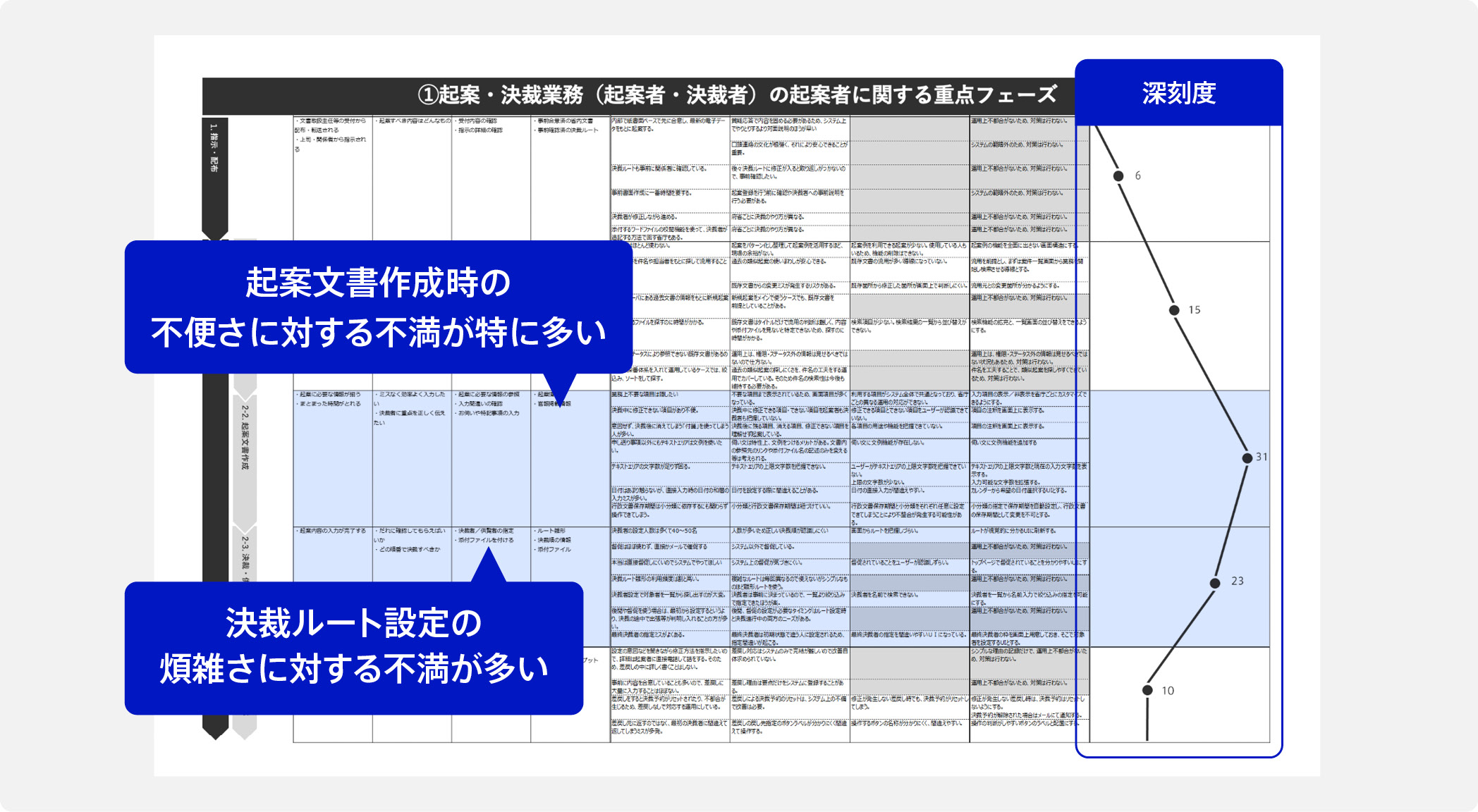

こうした背景から、「起案文書作成時の不便さ」、「決裁ルート設定の煩雑さ」、「起案内容確認時の画面の見にくさ」、「決裁ルートの進捗の分かりにくさ」など、異なる視点から多岐にわたる改善要望が挙がっていました。

解決のポイント1 利用者と人間中心設計の専門家、2つの視点から調査を実施

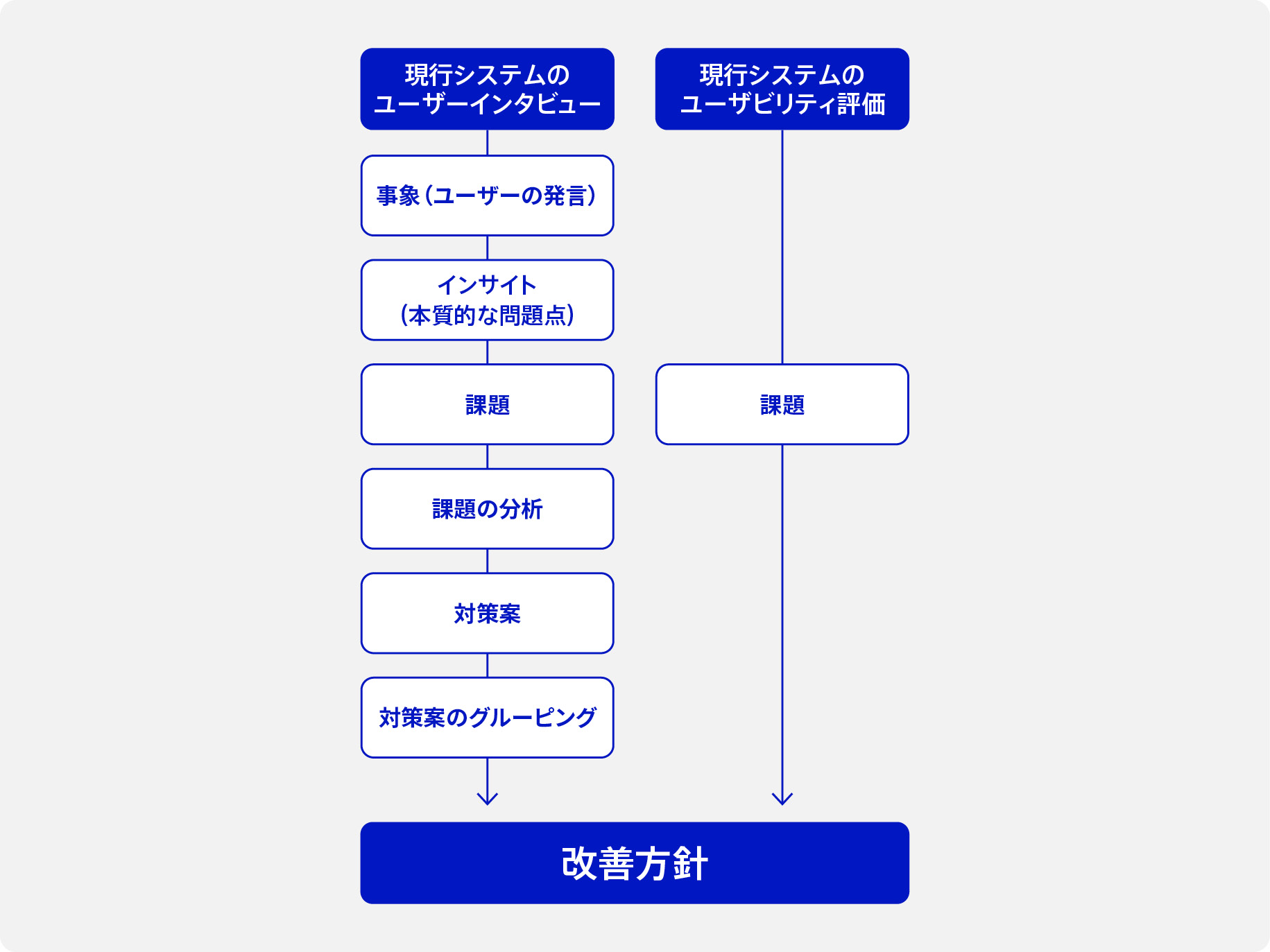

改善に向けて、既に判明している改善要望を確認した上で、当時のサービスが抱えていた問題の全体像を把握し、調査対象とする範囲を特定していきました。その結果を基に、府省庁職員に対するユーザーインタビューを実施し、利用者視点での課題を抽出しました。また、並行して人間中心設計(※1)の専門家による、一般的なユーザビリティ(=使いやすさ)の課題抽出も行い、「ユーザーインタビュー」と「ユーザビリティ評価」、それぞれの課題の深刻度を分析し、改善方針を策定しました[図1]。

ユーザーインタビューに当たっては、当時のサービスの利用者を、大きく「起案・決裁者」、「文書管理者」、「総括文書管理者」、「確認・審査者(内閣府・国立公文書館)」に分類しました。さらに、利用者数が多い起案・決裁業務と、多くの課題があることが明らかになった行政文書ファイル管理業務及びレコードスケジュール(※2)・移管・廃棄業務の主要な画面を選定。各利用者に対してインタビューを実施し、その結果を分析することで課題の抽出及び改善方針を導き出しました。

※1 人間中心設計:情報システムを利用する利用者に焦点を当てて、利用者の置かれた環境や、利用者の目標、タスクを明確化し、それらに適合したデザインを行うプロセス。JIS Z 8530:2021(ISO 9241-210:2019の修正規格)として国際規格が整備されている。

※2 レコードスケジュール:行政文書ファイル等について、保存期間が満了したときに国立公文書館等に移管とするか廃棄とするかを、保存期間満了前のできる限り早い時期にあらかじめ定めておくこと。

解決のポイント2 「利用者の視点」から調査するユーザーインタビュー

ユーザーインタビューでは、府省庁職員の発言を整理し、分析することで本質的な問題点を見付け、課題の定義と分析を実施しました。効率的に有効な意見を聞き出すために、インタビュー対象者を「起案・決裁業務」、「行政文書ファイル管理業務」、「レコードスケジュール・移管・廃棄の確認・審査等業務」、それぞれの業務に精通した5~6人に絞り込みました。

その中で、当時のシステムに対する聞取りを実施しました。各業務の操作単位ごとに業務の流れを分類、整理し、それぞれの流れにおける事象と問題の評価を基に深刻度を可視化し、改善点を洗い出していきました[図2]。

解決のポイント3 「専門家の視点」から調査するユーザビリティ評価

ユーザビリティ評価では、一般的な指標とされている「ユーザビリティの10原則」をベースに、人間中心設計の専門家の経験則と照らし合わせながら評価を実施し、当時のシステムのユーザビリティに関わる課題を抽出していきました([図3]は、HTML版作成時にテキストに置き換え)。

評価結果を10原則に分類することで、改善すべき課題の傾向を把握し、システム全体としての対策を講じることができるようになりました。さらに、このユーザビリティ評価の結果は、インタビューを進める上でも、質問の仮説の精度を高める上でも、重要な役割を果たしました。

ユーザビリティの10原則

- システムの状態が分かる

- 実際の利用環境に適合する

- ユーザーに操作の主導権と自由度を与える

- 一貫性を保ち標準に倣う

- エラーを防止する

- 記憶を呼び起こさなくても、見ただけで分かる

- 柔軟性と効率性を持たせる

- 最小限で、美しいデザインにする

- エラーを認識、診断し、回復できる

- ヘルプや説明文書を用意する

参考 Nielsen Norman Group. “10 usability heuristics for user interface design”.2024-01-30(参照 2025-03-04))

解決のポイント4 試作検証会により、改善点を絞り込んで精度を向上

ここまでの調査から導き出された課題を基に、試作画面を制作しました。その画面の使いやすさを評価するため、主な利用者となる10以上の府省庁から職員を集めて、試作画面の検証会を開催しました。

検証会では、府省庁職員の改善要望を満たせているかを綿密に確認するために、寄せられた意見、質問の中から、「府省庁横断で業務の問題となるもの」、「システムの運用だけでは解決が難しいもの」、「操作効率に影響するもの」を洗い出し、改善するべき部分を絞り込みました。その結果を基に、各府省庁の改善要望に対して偏りが出ないよう、バランスを取りながら画面設計を見直し、調整を行いました。また、このプロセスを2回繰り返すことで、改善の精度を高めていきました。

この検証会には、関係する府省庁の職員と同じ場でコミュニケーションを取ることで合意形成を図る狙いもあり、参加できなかった府省庁にも、試作画面案を配布してフォローアップを行っています。

解決のポイント5 迷わずに操作を進められる、直感的な画面を設計

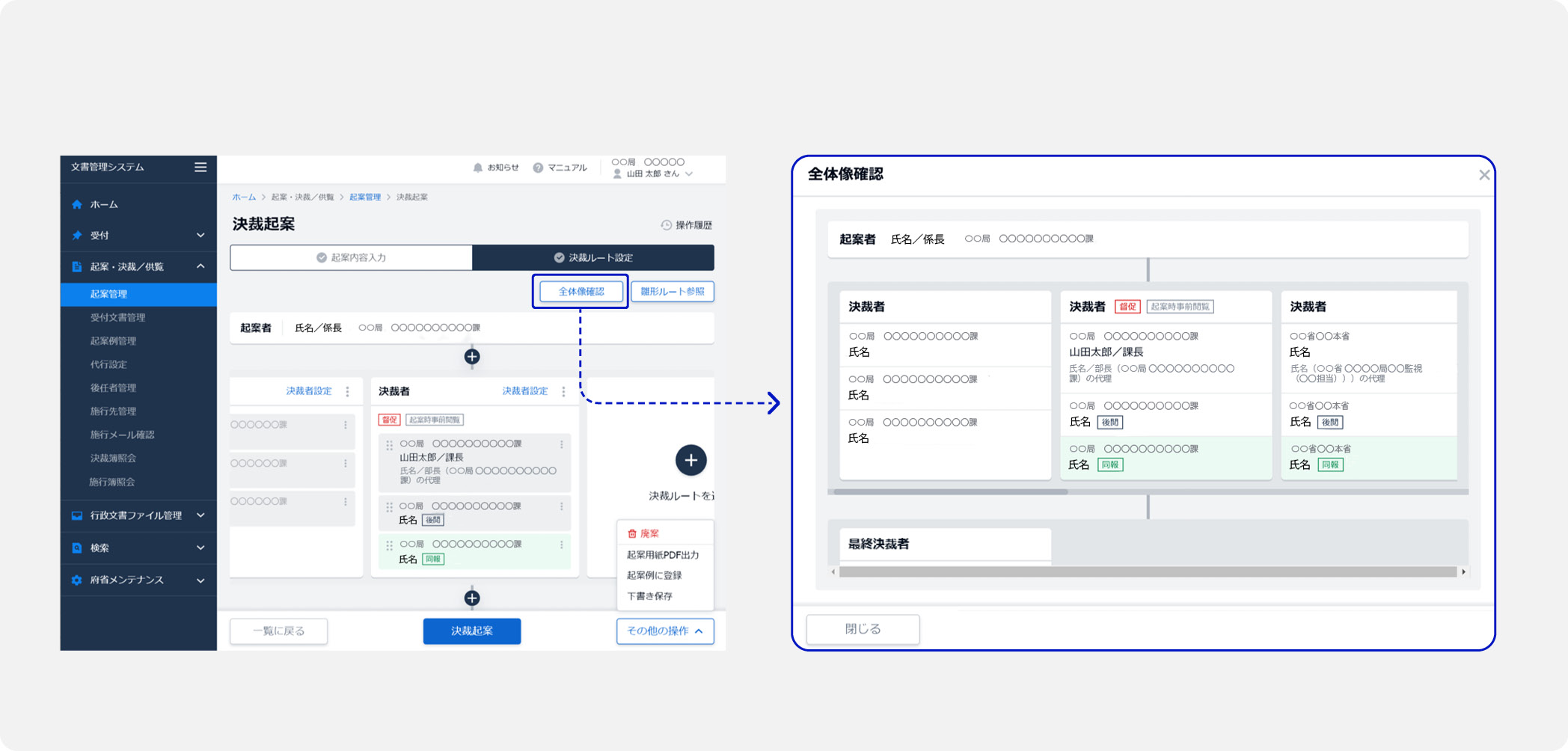

利用者である府省庁職員から上がっていた改善要望の中に、「全体の決裁の流れの中で、今がどの段階で、次の決裁者が誰なのかが分かる仕組みが欲しい」というものがありました。

この改善要望を基にして設計されたのが決裁ルートの表示画面です[図4]。決裁の全体の流れ、決裁の進捗状況、次の決裁者などを直感的に分かりやすいルート形式の図で表示。さらに、簡単な操作で承認者を追加できる機能も加えました。

【課題2】異動が多い組織でも、円滑に使い続けられることが求められた

EASYを利用する各府省庁は、2~3年前後で人事異動が行われるのが一般的です。

そのため、常に初めてサービスを使うという利用者が生まれ続けること、サービスへの理解度に個人差が生まれやすいこと、引継ぎに手間がかかることなどが懸念されました。

そこで、中長期的な視点から、誰にとっても使いやすく、また、利用者が入れ替わっても円滑に使い続けられるよう、高い品質を保つ仕組みづくりを進めていきました。

参考になる文書

- 『DS-671.1 ユーザビリティ導入ガイドブック』 - 4.2 ユーザビリティ設計活動で解決すべき課題

解決のポイント1 EASYの操作が学べる研修や、練習用の操作環境を提供

EASYは、利用者が府省庁職員に限定されるサービスです。つまり、ほかの一般国民向けのサービスとは異なり、利用者に対して直接的な接点を持つことが可能です。

この特徴に着目し、内閣府と連携して、府省庁職員に向けた研修を積極的に実施。公文書管理に関するルールから、EASYの具体的な操作方法まで、丁寧な解説を行い、利用者である府省庁職員の理解と、円滑なサービス利用を支援しています。また、EASYの操作を学びたい府省庁職員が、いつでも自由に使える練習用の操作環境も提供しています。

解決のポイント2 使いやすさを担保し続けられる、デザインガイドラインを策定

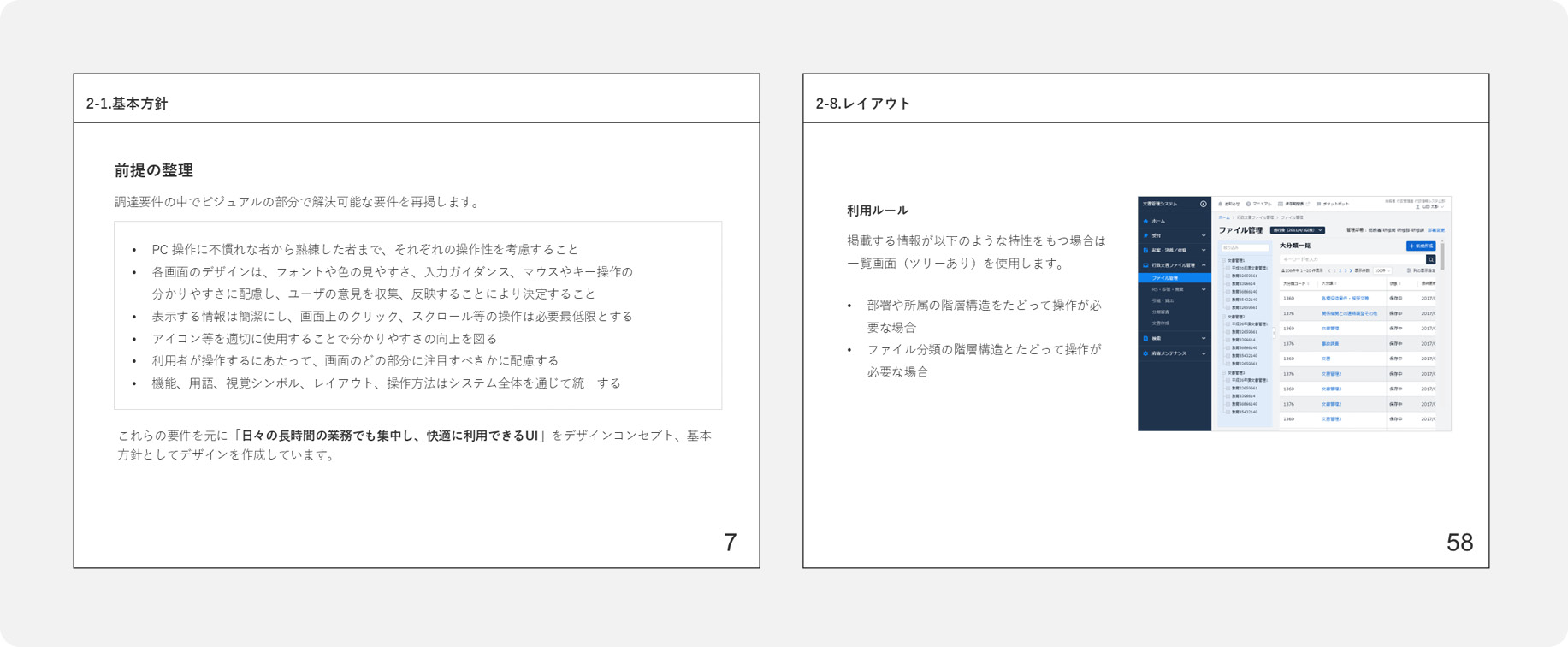

どんなに工夫を凝らしたサービスであっても、時間とともに調整や改善が必要になってきます。利用者が触れる画面や体験の設計方針がぶれてしまうと、持続的な使いやすさは担保できません。

そこで、守るべき設計方針をまとめたデザインガイドラインを作成しました[図5]。デザインガイドラインでは、「指定された色や文字形状など、ルールに基づくこと」、「サービスの操作に不慣れな職員でも操作ができるようにすること」、「長時間利用するケースも考慮すること」など、EASYの画面や体験の設計方針を分かりやすく規定し、持続的な使いやすさを担保できるようにしています。

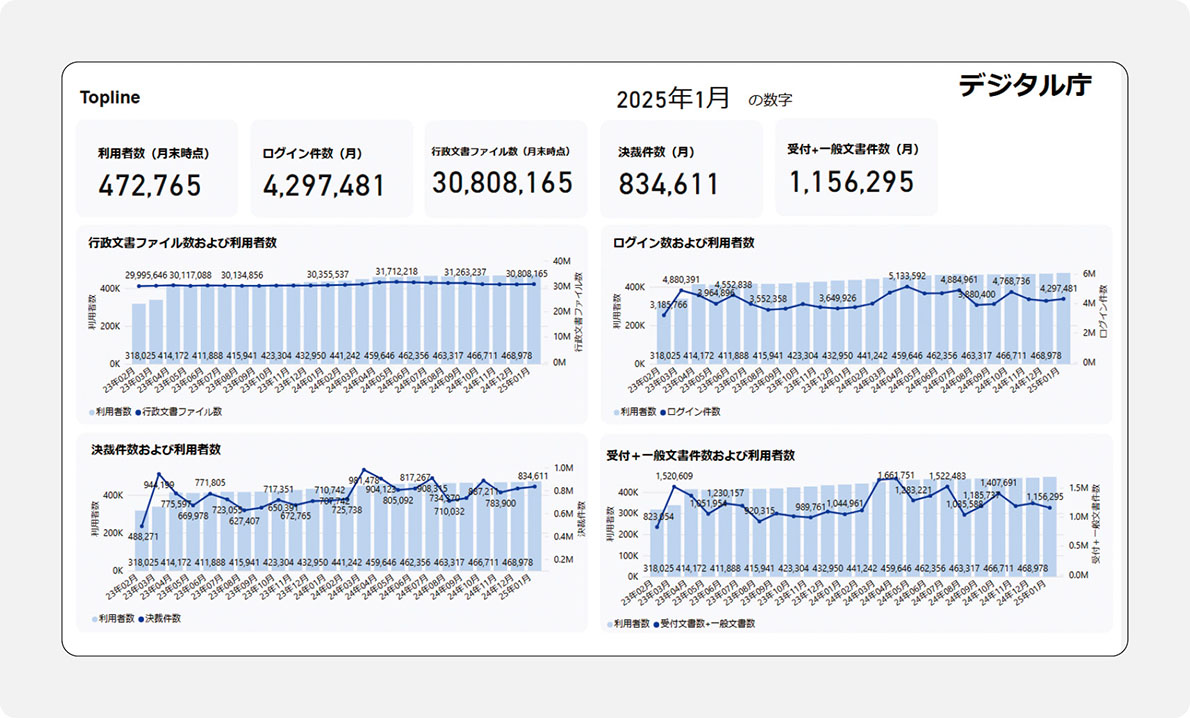

解決のポイント3 「政策ダッシュボード」を活用し、サービスの利用データを観測

利用者に高いユーザビリティや利便性を提供し続けられるように、政策に関わるデータを集めて公開する「政策ダッシュボード」を有効活用しています[図5]。利用者数、ログイン数、保有する行政文書ファイル数、決裁件数、電子化率などを、府省庁別と全体合計で観測できるようにしています。

政策ダッシュボードは、「時系列で利用の増加率を確認して今後のシステム増強計画の材料にする」、「繁忙期の利用状況を確認して運用保守やヘルプデスクの動きに備える」など、様々な用途で活用されています。

従来は、表計算ソフトを使用して、公文書決裁の繁忙期が年度末・年度初めであることなどは大まかに把握できていましたが、詳細な動きまでは分析できていませんでした。しかし、政策ダッシュボードを使うようになってからは、その傾向がグラフなどで視覚的に分かりやすく確認できるようになり、各府省庁の動きの詳細な分析が可能になりました。例えば、多くの府省庁は3~4月で利用が増加するのに対し、国税庁は3~4月よりも6~7月、厚労省は10月に利用が多くなる、などの傾向がより把握しやすくなっています。