GDPダッシュボードを読み解くための事前知識

- 最終更新日:

GDPの四半期別速報に関するダッシュボードとGDPの年次推計に関するダッシュボードを見る上で必要な情報を紹介しています。

目次

1. GDPの基本概念

三面等価の原則

国内総生産(GDP)は、国内で生み出された付加価値の総額であり、「生産」「支出」「分配」の3つの側面から算出できます。これら3つの側面で計算されたGDPは、概念的には一致するものであり、「三面等価」と呼ばれます。しかし、実際には基礎統計や推計手法の違い等から、厳密に一致するとは限りません。

GDPダッシュボードでは、「支出側」と「生産側」のデータを取り扱っています。

生産側・分配側・支出側の違い

生産側

国内におけるモノやサービスの産出額の合計から、産出のために使用した原材料等の中間投入を差し引いたものです。「農林水産業」「鉱業」「製造業」といった産業別に細分化できます。

※具体的な産業の分類については、国民経済計算の2015年(平成27年)基準改定について(内閣府)に掲載の「2008SNAに対応した我が国国民経済計算について(2015年(平成27年)基準版」の巻末資料2-1「平成27年基準における経済活動別分類」をご参照ください。

分配側

生産活動によって生み出された付加価値が、どのように所得として分配されたかを見たものです。「雇用者報酬」「固定資本減耗」といった項目で構成されます。

支出側

産出されたモノやサービスが、どのような形で最終的に使用されたのかを見たものです。「民間最終消費支出」「公的固定資本形成」といった需要項目別に細分化できます。

※支出側GDPの需要項目の詳細な説明は、「GDPダッシュボードで扱っている需要項目の説明」にまとめています。

2. 統計データの種類と公表時期

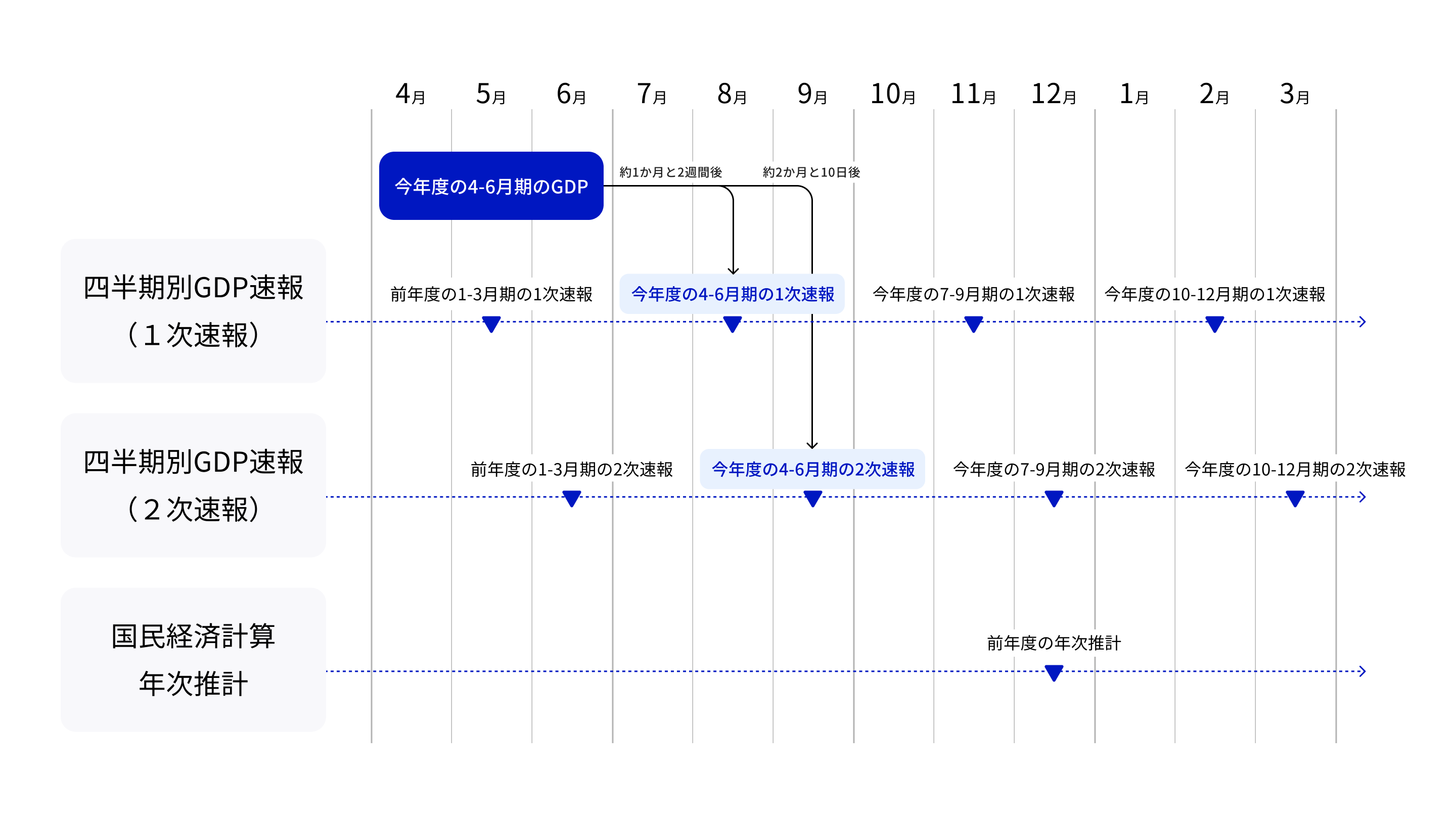

国民経済計算は大きく「四半期別GDP速報」と「年次推計」の2つの結果を公表しています。四半期別GDP速報はQuarterly Estimates(QE)とも呼ばれ、四半期に2回、年8回内閣府から公表されます。年次推計は、例年12月頃から段階的に公表されます。詳しくは公表予定(内閣府)をご覧ください。

※四半期別速報や年次推計でのデータの更新対象は、1994年以降の全期間です。

四半期別GDP速報(1次速報・2次速報)

1次速報

四半期の経済活動を分析するための速報で、公表時期は、四半期の終了から約1か月と2週間後です。

2次速報

1次速報の公表後、新たに利用可能となったデータを踏まえ、1次推計値を改定します。公表時期は、四半期の終了から約2か月と10日後です。

年次推計

詳細な年次の基礎統計を基に推計しています。年度が終了した年の年末以降に公表します。

ダッシュボード更新時期

- GDPの四半期別速報に関するダッシュボードは、四半期別速報の公表後、当日中を目途に更新します。

- GDPの年次推計に関するダッシュボードは、年次推計の公表後、毎年2月頃を目途に更新します。

3. データの見方

季節調整とは

物価や家計の消費額には季節性があり、一年の中で異なる時期の数字をそのまま比較することができません。そこで、四半期別速報では季節性を除く季節調整という処理を行っています。なお、公表されている各四半期の季節調整系列(実額)は、四半期値を4倍して年率換算しているため、年次推計における暦年値や年度値と比較することが可能です。

四半期別速報のダッシュボードでは、GDPおよび内訳の需要項目のうち、注目度の高い季節調整系列を掲載しています。季節調整を行う前の「原系列」については、四半期別GDP速報(内閣府)をご覧ください。

名目値・実質値・デフレーター

名目値、実質値およびデフレーターの間には、「名目値 = 実質値 × デフレーター」という関係があります。

名目値

名目値は、実際に市場で取引されている現在の価格で評価された値です。

支出・生産された数量の変化だけでなく、物価の変動によっても値が上下するという特徴があります。

実質値

実質値は、基準となる年を定め、その年からの価格変動の影響を取り除いた値です。

名目値は下位項目の単純な合計が上位項目(GDP等)に一致しますが、実質値では一致するとは限らないことに注意が必要です。

詳細は連鎖方式に関するよくある質問(内閣府)をご参照ください。

デフレーター

モノ・サービスの価格変動を表す指標をデフレーターといいます。

寄与度の読み方

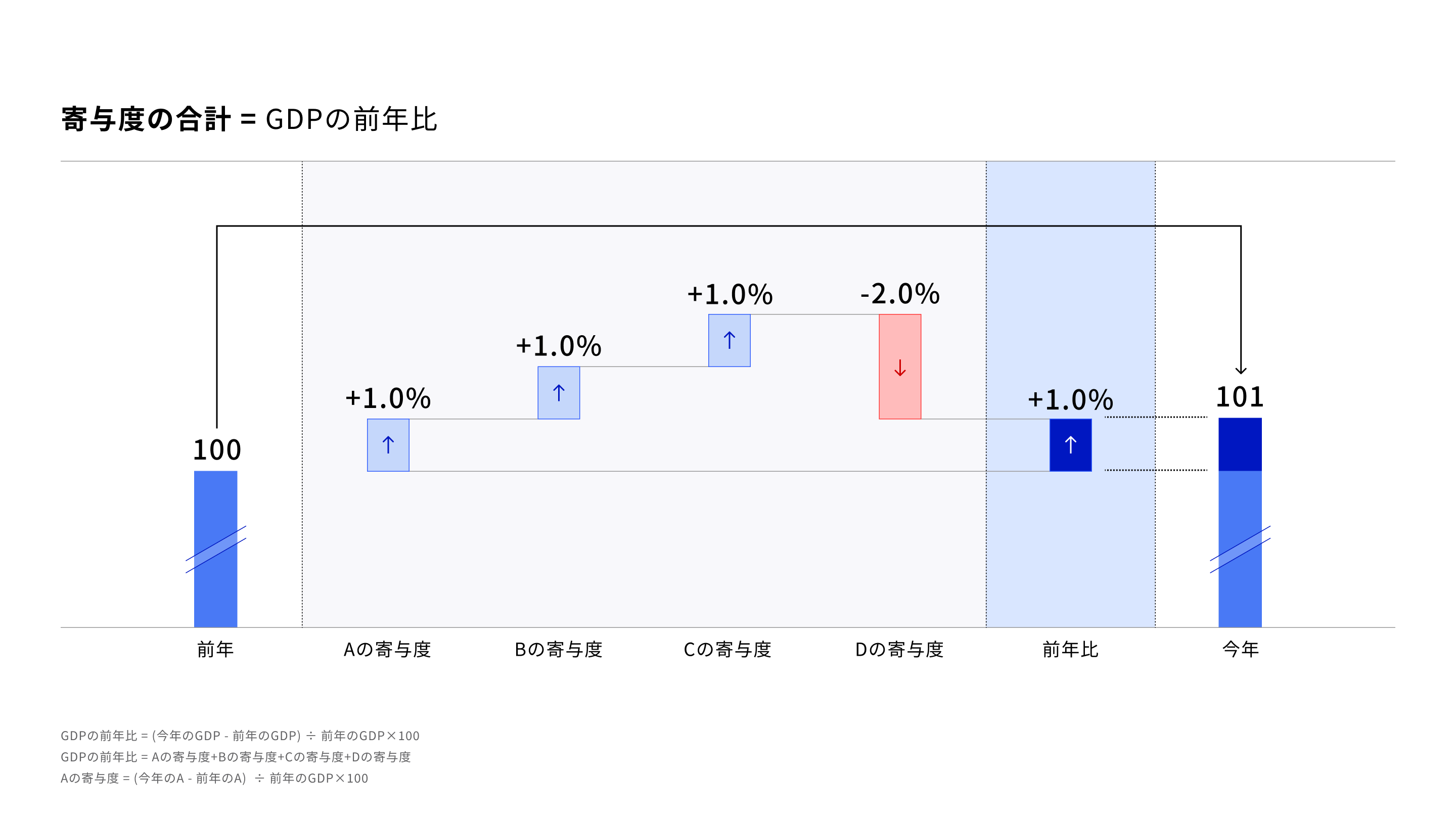

寄与度からわかること

GDPの成長率を見る際、寄与度をみるとどの項目がGDPの成長率に大きな影響を与えたのか、例えば、民間最終消費支出がGDPの成長を押し上げたのか、それとも公的固定資本形成がGDPの成長を押し上げたのか、といったことが分かります。

寄与度には、各項目の寄与度の合計がGDPの成長率に一致するとともに、GDP成長率への影響が大きいものほど、寄与度も大きくなるという性質があります。

例示

GDPが500兆円から505兆円に増加したとき、前年を100とすると今年は101となり、前年比は1.0パーセント増加になります。

内訳の需要項目の寄与度が、AからCは1.0パーセント増加、Dが2.0パーセント減少だった場合、AからCはGDP成長率を1.0パーセントポイント押し上げ、CはGDP成長率を2.0パーセントポイント押し下げていることから、ある一つの需要項目ではなくAからCが同程度、GDP成長率に貢献したことがわかります。

実質値の寄与度の計算方法については、統計の作成方法(内閣府)に公開の「国民経済計算推計手法解説書(年次推計編)2020年(令和2年)基準版」内、「第8章 デフレーターと実質化」をご参照ください。

4. よくある質問

GDPに関するご不明点は、よくある質問(FAQ) : 経済社会総合研究所(内閣府)をご覧ください。

5. お問合せ先

- 内閣府 経済社会総合研究所 国民経済計算部

- 電話:03-5253-2111(大代表)

- オンライン:内閣府共通意見等登録システム(内閣府)