1章 行政サービスに「利用者視点」が必要な理由

様々な社会課題を背景に、日本の行政サービスには、変革が求められています。

政策の企画段階から「利用者視点」の導入に取り組むべき理由を解説していきます。

目次

- 利用者に寄り添い、最大の成果を生み出せる行政へ

- 使ってもらえないサービスから、自然に使われるサービスへ

- システムだけでなく、制度も業務も改革を

- 【参考】海外でも日本と同様に「利用者視点」のデジタル化が進展

- 関連ページ

利用者に寄り添い、最大の成果を生み出せる行政へ

人口減少社会を支えるために、効果的、効率的な行政サービスを

急速な少子高齢化の進行により生産年齢人口が減少する中、全国の行政機関においても職員への成り手不足が深刻な問題になりつつあります。さらに、ライフスタイルの多様化やテクノロジーの進歩といった社会環境変化への対応、自然災害の頻発・激甚化、サイバー攻撃の高度化といった新たな課題への対応を迫られる中、行政サービスの品質確保や維持が困難になることが懸念されます。

これまでよりも少ない人数で日本の社会や経済を担っていくためには、国民一人ひとりの「時間」という資源を更に効果的、効率的に使えるようにする必要があります。デジタル技術の力を最大限活用することによって、住民や事業者などの利用者に寄り添い、時間や手間のかからない行政サービスを実現するとともに、担い手である行政職員の時間を確保し、負担を減らすような行政運営の効率化が求められています。

デジタル技術を活用して、多様な価値ある体験を実現

通信インフラやスマートフォンの普及が進み、国民生活にデジタル技術が広く浸透してきた中で、民間サービスのみならず、行政サービスに求められる水準や期待値も高まっています。また、近年では生成AIや様々なデータを活用した新たなサービスが市場に導入され、国民生活の事業活動に欠かせないものになってきています。サービスの使いやすさはもちろん、提供するサービスを通じて、利用者の生活の利便性向上や課題の解決、目的の達成を図ることがますます重要視されるようになっています。行政サービスにおいても、利用者の多様な要望や期待に応えるために、AI等の最新のデジタル技術や官民で共有するデータを活用して、一人ひとりの本質的な要望や期待に合わせたサービスを提供することが必要となります。

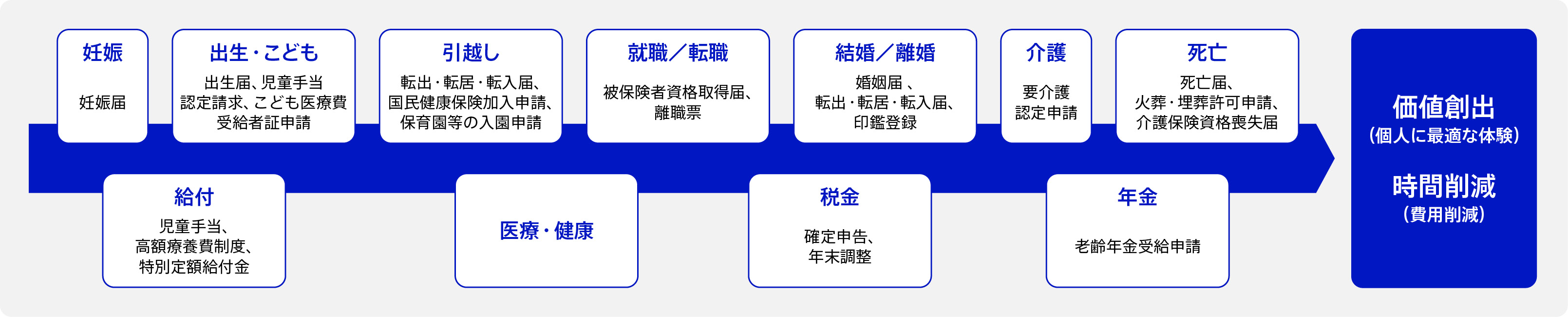

効果的、効率的な行政運営によって、人的資源の減少という危機を乗り越えるとともに、利用者との日常的な接点である出生や引越し、介護といった各分野の行政手続のデジタル化を進めることで、多様な利用者にとって価値ある体験の実現を目指しています[図1]。

使ってもらえないサービスから、自然に使われるサービスへ

「利用者視点でない」サービスは、職員負荷やコストの増大を引き起こす

公共の福祉を実現し、国民全体の利益に資することを使命とする行政において、政策や行政サービスは、利用者のために設計、実行されています。しかし、行政の抱える内部事情や制約を前提とした結果、利用者の要望や期待を満たさない「利用者視点でない」サービスに陥ってしまうリスクがあります。

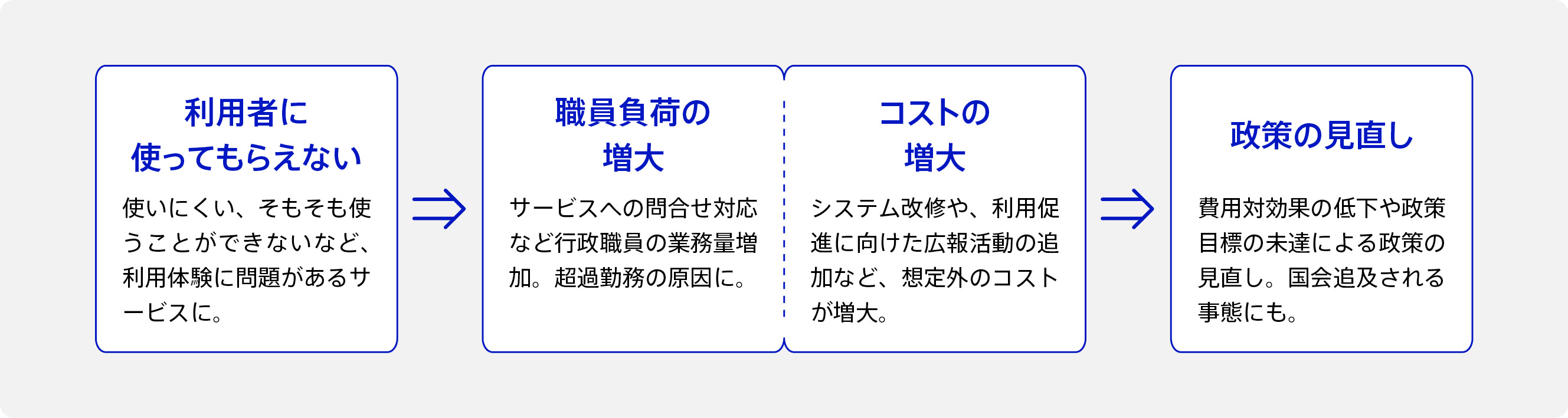

「提供者」である行政側の視点を重視して作られたサービスは、利用者の要望や行動の分析、理解が深く行われていないため、利用者がサービスに求める機能や体験を実現することができていない場合が多くあります。その結果として、利用者に使ってもらえない行政サービス、利用者にとってストレスを感じさせる行政サービスとなってしまう可能性があります。

このような行政サービスには、多くの問合せ対応や対面での利用支援といった追加の行政事務が必要になり、行政職員の業務負荷を増大させる可能性があります。また、想定外のシステム改修や、利用促進に向けた広報活動を追加的に行うなど、コストの増加を引き起こす可能性も高まります。

こうした負の連鎖は、最終的に政策目標の未達成やサービスの費用対効果の低下を招き、「政策の見直し」を迫られることにつながります[図2]。このような事態を避けるためにも、政策の企画段階から利用者の要望や行動の調査、行政サービスの試作による利用検証を実施するなど、「利用者視点」での取組が重要となります。

行政ならではの課題を乗り越え、利用者の要望や期待に応える

利用者の本質的な要望や期待に基づき、使ってもらえない行政サービスを改善し、自然と使われる行政サービスを実現する。「利用者視点」の行政サービスを実現するためには、企画、設計、開発、提供、運用といったサービスづくりに関わる関係者全員がこのような意識を持つ必要があります。

一方で、法律や制度、慣習や慣例、関係者の利害関係など、行政サービスを作る際には様々な制約や条件が前提となります。「利用者視点」でサービスに向き合う際には、組織の垣根を越えた連携によってこの前提を乗り越えていく必要があります。そのために、業務改革に取り組む方針を示した「サービス設計12箇条」([図3]は、HTML版作成時にテキストに置き換え)や、デジタル時代に相応しい政府への転換を目指すための「構造改革のデジタル原則」が、これまでに政府方針として公開されています。

プロジェクトのリーダーや担当者だけでなく、関係する府省庁や自治体などを含めて、こうした方針の理解と共通認識づくりが重要となります。

サービス設計12箇条

第1条 利用者のニーズから出発する

第2条 事実を詳細に把握する

第3条 エンドツーエンドで考える

第4条 全ての関係者に気を配る

第5条 サービスはシンプルにする

第6条 デジタル技術を活用し、サービスの価値を高める

第7条 利用者の日常体験に溶け込む

第8条 自分で作りすぎない

第9条 オープンにサービスを作る

第10条 何度も繰り返す

第11条 一遍にやらず、一貫してやる

第12条 システムではなくサービスを作る

システムだけでなく、制度も業務も改革を

「利用者視点」のサービスのためにデジタル3原則を徹底

日本の行政手続のオンライン化において、「利用者視点」の行政サービスを実現するために、以下の「デジタル3原則」が、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」で定められています。

- デジタル第一原則(デジタルファースト):個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結すること

- 届出一度きり原則(ワンスオンリー):一度提出した情報は、二度提出することを不要とすること

- 手続一か所原則(コネクテッド・ワンストップ):民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現すること

行政サービスづくりにおいては、この3原則の徹底を常に意識しなければなりません。もし、既存のサービスがこの原則に則していない場合は、原因や課題を明確化し、早急に改善に取り組む必要があります。

「利用者視点」のサービスを実現する、制度・業務・システムの三位一体

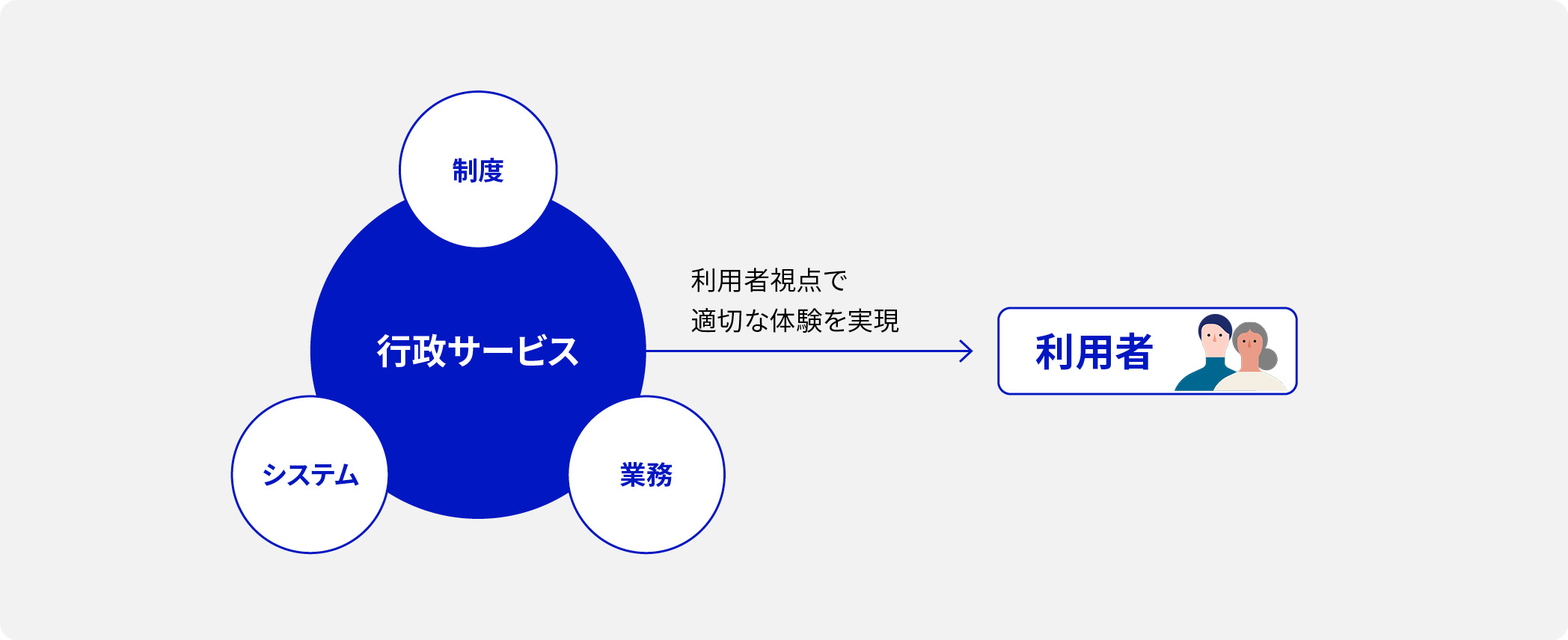

デジタル3原則に則した「利用者視点」のサービスを実現するためには、政策の企画段階から、制度・業務・システムを一体として捉えた検討を行う必要があります。システムの企画や開発のみを対象にするのではなく、制度や業務の改善や改革も同時に検討し、これらの整合性を確保して「三位一体」で取組を推進することをデジタル政策における大前提としています[図4]。

例えば、マイナポータルでは、利用者が使いやすい申請画面の開発(システム)だけでなく、申請内容の簡素化や情報連携のための法令等の見直し(制度)、申請確認の簡略化のための自治体業務の見直し(業務)も同時に行うことで、「利用者視点」の行政サービスに向けた取組を進めています。

このように「利用者視点」の行政サービスづくりにおいては、制度・業務・システムのそれぞれの観点において解決すべき課題を明らかにしていきます。この取組を推進するためには、組織や部門の壁を越えて、制度・業務・システムを所管する関係者の協力が必須となります。

【参考】海外でも日本と同様に「利用者視点」のデジタル化が進展

以下に取り上げた3か国では、省庁横断組織が中心となり、デジタルを前提とした行政サービスの構築を推進。

中央政府と自治体の合意の下で首尾一貫したデジタル化が進められています。

英国 内閣直轄のGDSが中心となり、全省庁横断プロジェクトを推進

推進組織

GDS(Government Digital Service)(2011年設置)

デジタル戦略・方針

- 「デジタル・バイ・デフォルト」という理念に基づき、電子政府の推進を図り「国家デジタル戦略」を策定(2012年)。

取組

- 2012年に運用を開始した英国政府のウェブサイト「GOV.UK」は、省庁ごとに作成・管理された従来のウェブサイトとは異なり、統一された政府共通プラットフォームとして運用されている。

- GOV.UK上で示されている「デザイン原則(Design Principles)」には、「Start with user needs(利用者のニーズから始める)」が第1条として記載されている。

- 英国政府は、「GOV.UK Pay」、「GOV.UK Notify」といった「GOV.UK」の一部機能を、自治体をはじめとした公的機関向けに提供している。

デンマーク 高福祉化と効率化両立のため、利用者視点の公共サービスを実現

推進組織

デンマークデザインセンター(1978年設置)、デジタル化庁(財務省)(2011年設置)

デジタル戦略・方針

- より使いやすいシンプルなデジタル行政、民間向けの手法や公共データの活用などを推進する「デジタル戦略2016-2020」を発表(2016年)。同時に地方自治体の共通デジタル化戦略も策定。

取組

- 2007年から市民ポータルサイト「Borger.dk」を運用。個人ページ「My overview」は閲覧履歴等から個人ごとに表示をカスタマイズ。

- 行政機関からの通知は「Digital Post」を活用。2012年の制度整備により、原則全市民が利用を義務付けられている。

- CPR番号に紐付いた電子署名(NemID)による電子認証システムを2010年に導入。2021年に新しい電子署名システムMitIDに置き換えへ。

シンガポール 「スマートネーション構想」に基づき、経済活性化と豊かな暮らしを目指す

推進組織

GovTech(Government Technology Agency)(2016年設置)

デジタル戦略・方針

- デジタル技術の強化を通じて市民生活の福利を高め利便性を達成する国家を目指す「スマートネーション構想」を発表(2014年)。

- AIの導入を一層推進するとともに、オンラインの信頼性強化に取り組む「スマートネーション構想第2弾」を発表(2024年)。

取組

- 戦略的国家プロジェクトとして、国民デジタル認証システムの導入、キャッシュレス社会に向けた電子決済の普及・拡大、全国規模のセンサーネットワークの構築、都市における移動(公共交通機関)のスマート化、ワンストップ行政サービスの提供、デジタルガバメントの共通基盤構築といった取組が進められている。