エリアデータ連携基盤

- 最終更新日:

暮らしを支える様々なサービス間で、行政手続・健康・交通・防災・観光データなどのデータを連携・共有することで、個々のニーズに最適化されたサービスを提供し、地域のデジタル化を推進します。エリアデータ連携基盤を通じたデータの利活用により、地域におけるデジタルトランスフォーメーションの推進を目指し、多様な幸せが実現できる社会の実現を目指します。

お知らせ

- 2025年12月15日

- 一般社団法人データ社会推進協議会(DSA)によるエリアデータ連携基盤に関するコンテンツのご紹介を記載しました

- エリアデータ連携基盤の共同利用ガイドブックのデータマップ作成フォーマット第1.2版を更新しました

- 2025年11月5日

- エリアデータ連携基盤の共同利用ガイドブックのデータマップ作成フォーマットを更新しました

- 2025年9月1日

- エリアデータ連携基盤の導入実態のダッシュボードを公開しました

- エリアデータ連携基盤の共同利用ガイドブック第2.0版を公開しました

目次

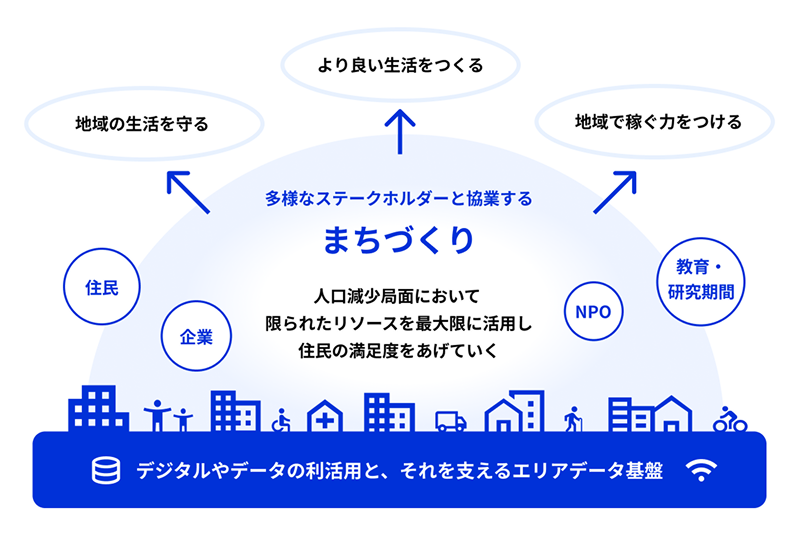

1. 背景

現在、日本の多くの地域が人口減少局面を迎えています。このような状況下で、限られたリソースを最大限に活用し、住民の満足度を向上させ、地域の活性化するには、「地域の生活を守る」「より良い生活をつくる」「地域で稼ぐ力をつける」の3つの軸でまちづくりを検討していく必要があります。

これらの取組を実現するには、行政だけでなく、民間企業、NPO、住民など、多様なステークホルダーとの協業が不可欠となります。

こうした取組全体を支えるのが、デジタル技術の活用やデータの利活用であり、そのためにエリアデータ連携基盤が重要な役割を担っています。

また、デジタル社会や スマートシティの実現に向けては、エリアデータ連携基盤を最大限に生かす取組を併せてご確認ください。

2. エリアデータ連携基盤とは

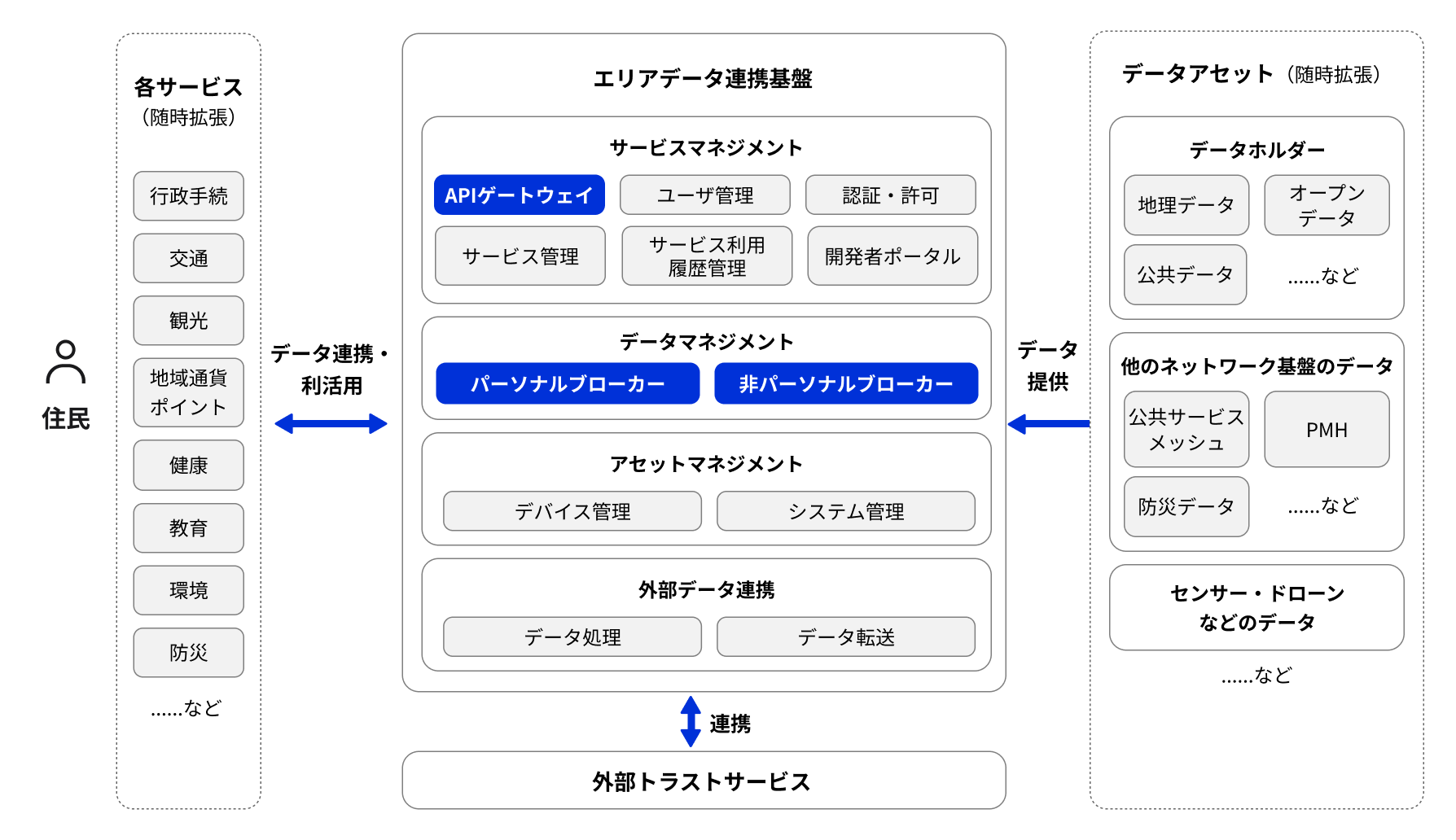

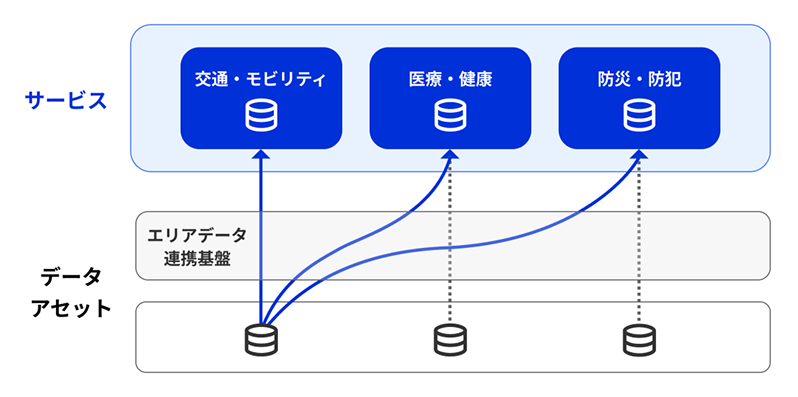

エリアデータ連携基盤は、地域のデータを集約し、行政手続や交通などの様々なサービスにデータを仲介するシステムです。

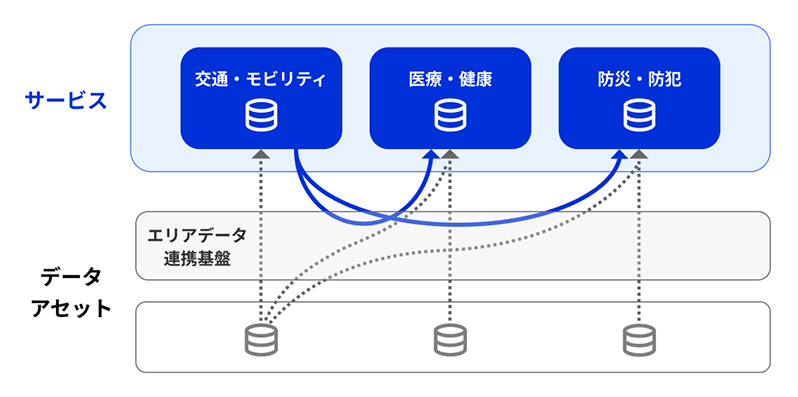

データ仲介機能の核として、オープンデータなどのデータアセットを活用し、様々なサービスに利活用します。また、各サービスが保有するデータをサービス間で連携し、効率的なデータ利活⽤を推進します。そのため、多くのサービスやデータアセットがつながることにより、エリアデータ連携基盤の真価を発揮します。

エリアデータ連携基盤の構築や導⼊においては、同じようなデータ連携機能に対し重複投資を避けるとともに、特定のサービスや事業者に縛られないオープンな仕様の担保が重要です。これによりエリアデータ連携基盤を活⽤したサービスの設計の⾃由度と個⼈に最適化されたサービスの実現が図られます。

推奨モジュール

全国さまざまなエリアでデータを活用したまちづくりの取組が進められています。こうした取組をさらに推進し、同時に相互運用性の確保されたデータ連携を進めるため、エリアデータ連携基盤の中核となる推奨モジュールを提供しています。

推奨モジュールに関する導入・活用支援や、推奨モジュールの更新情報などはエリア・データ連携基盤に関する取り組み(一般社団法人データ社会推進協議会)をご確認ください。

DSAによるエリアデータ連携基盤に関するコンテンツのご紹介

- 第7回 エリアデータ連携基盤 技術セミナー(アーカイブ)

- 共同利用ガイドブック改版に基づくパーソナルデータ利活用サービス連携の検討プロセス(後編)

- 共同利用ガイドブック改版に基づくパーソナルデータ利活用サービス連携の検討プロセス(前編)

- データ連携基盤 基盤間連携の実践

3. エリアデータ連携基盤の導入実態

エリアデータ連携基盤活用状況

全国の活用状況

自治体別の活用状況

エリアデータ連携基盤の構成

エリアデータ連携基盤の構成(推奨モジュール)

エリアデータ連携基盤の構成(利用ID)

4. エリアデータ連携基盤を最大限に生かす取組

デジタル社会やスマートシティの実現に向けては、「エリアデータ連携基盤のアーキテクチャ」の概念や、まとまった地域で同じ課題解決を目指して一緒に基盤を利用する「エリアデータ連携基盤の共同利用と共同ビジョン」が必要です。

エリアデータ連携基盤のアーキテクチャ

スマートシティを推進し、地域の課題を解決するためには、分野を横断して解決方法を検討し、統一されたアーキテクチャを活用することが重要です。内閣府が公開するスマートシティリファレンスアーキテクチャは、推奨される設計図として、システムだけでなく、自治体や企業なども含めた全体の枠組みや関係性を示しています。このリファレンスアーキテクチャを活用することで、相互運用性が確保され、スムーズなデータの利活用が実現できます。

エリアデータ連携基盤の共同利用と共同ビジョン

デジタルを起点とした地域におけるデジタルトランスフォーメーションを推進するためには、データの利活用やデータドリブン(客観的なデータに基づく意思決定・課題解決)の考え方が不可欠な要素となります。

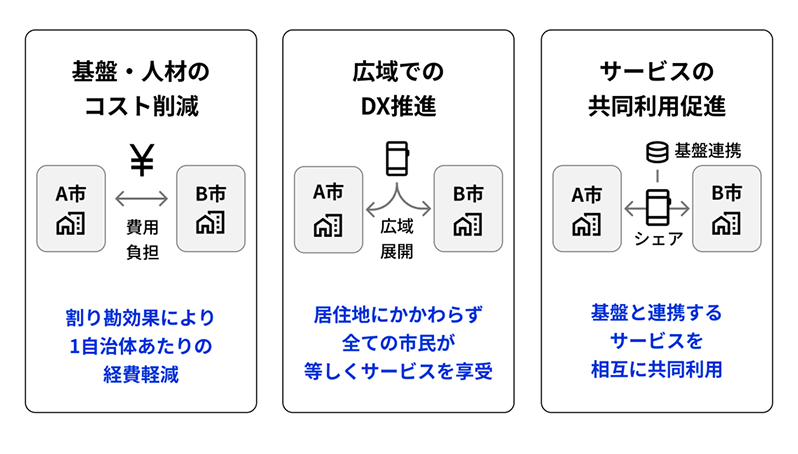

その実現に向けては、エリアデータ連携基盤の活用が必要となります。運用にあたっては少なからぬコストが必要となり、また運用保守にもリソースが必要となるため、単独の自治体で導入・運用するのではなく、まずは一定の地域的な広がりを持つ都道府県単位での共同利用を進めることが有用です。

共同利用を進めるにあたっては、「基盤を構築すること」や「基盤を利用すること」そのものにとらわれず、基盤を共同で利用することにより、どのようにデータを利活用し、コスト面も含めて継続的な運用を実現していくのかについて、域内の基礎自治体と十分に協議した上で進めることが肝要といえます。

また、共同利用することで以下のメリットがあります

- 基盤や人材のコスト削減

- 広域でのDX推進

- サービスの共同利用促進

エリアデータ連携基盤の共同利用ガイドブック

エリアデータ連携基盤の共同利用を進め、より個人に最適化されたサービスの実現を図るために必要な論点とガイダンスをまとめたガイドブックを公開しています。

- エリアデータ連携基盤の共同利用ガイドブック 第2.0版(PDF/8,227KB)

- サービス検討に向けたプロセス、データ利活用に向けた事例やデータマップを整理して紹介

- オープンデータの活用や運営組織体の事例を記載

エリアデータ連携基盤のデータマップ

具体的なデータ利活用を検討にあたっては、まず、どのようなデータを保有しているか、現在の活用方法、その他の活用方法があるかどうかを整理することが必要です。

また、接続方式や更新頻度等の技術的条件を明確化することにより、活用可能なデータの把握、重複・非効率な連携の是正、将来的なデータ連携設計の基礎資料としてデータマップの作成を行うことが有効です。

データマップ作成を作成することで以下のメリットがあります。

- 可視化による全体像把握

- 分野横断的な連携促進

- 整備・投資判断の効率化

- 戦略的な優先度付け

データマップ作成フォーマット第1.2版(Excel/49KB)(2025年12月15日更新)

サービス側データマップ

行政や民間企業が各サービスを提供するために持つデータは、エリアデータ連携基盤を通じて、必要とする他のサービスや事業者に提供、活用することが可能です。

データアセット側データマップ

オープンデータ、地理データや公共データなどは、データアセットとしてエリアデータ連携基盤を介して必要とする他のサービスや事業者に提供、活用することが可能です。

共同利用ビジョン一覧(各都道府県内容集計結果)

各都道府県が策定した共同利用ビジョンについて内容を分類し、とりまとめたデータを以下に掲載しています。データ内の各都道府県名にリンクを設定しています。詳細はリンク先のホームページからご確認ください。

5. 問合せ先

本件に関する、ご意見やご相談は以下のメールアドレスにご連絡ください。

メール:dd-rollout_atmark_digital.go.jp

※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。